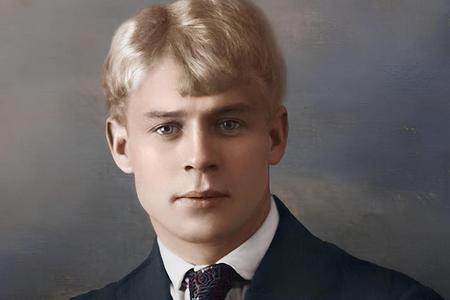

К 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина

784

Россия! Сердцу милый край!

Душа сжимается от боли…

С.А. Есенин

Сегодня, 3 октября с.г., исполняется 130 лет со дня рождения (28 декабря - 100 лет со дня трагической гибели) гениального русского поэта-пророка, совести и гордости нашего Отечества – Сергея Александровича Есенина.

За последние годы в печати стали появляться хранившиеся в спецхранах под грифом «секретно» или «не выдавать» материалы о трагической гибели поэта и, естественно, это повысило интерес и обострило внимание к его судьбе и творческому наследию, к нераскрытым обстоятельствам его смерти.

Версии:

Официальная и логическая

Существуют две версии о смерти Есенина: первая – официальная, общеизвестная, утверждающая его самоубийство через повешение, и вторая – убийство с последующей имитацией самоповешения.

Версия о самоубийстве впервые была высказана в акте участкового милиционера Н. Горбова, составленном в гостинице «Англетер» в день гибели, а на следующий день в «Записи акта смерти», взятом В. Эрлихом (считавшимся другом Есенина) в ЗАГСе, и в акте судмедэксперта А. Гиляровского, констатировавшего наступление смерти от асфиксии при повешении.

В этот же день (29 декабря 1925 г.) в «Красной газете» было опубликовано сообщение об этом происшествии. Версия о самоубийстве Есенина была поддержана и распространена в массовых средствах информации статьями-некрологами Л.Троцкого, Н.Бухарина, А. Луначарского, Л. Сосновского. В дальнейшем эта версия поддерживалась деятелями пролеткульта (РАПП), в воспоминаниях и мемуарах различных авторов, а также в литературоведении и даже в академическом есениноведении.

Николай Бухарин в «Злых заметках», опубликованных в «Правде» в январе 1927 года, ввёл в обиход ярлычное определение – «есенинщина» и призвал дать «залп» по ней.

Залп был дан незамедлительно по всем направлениям. Указом Сосновского, ведавшего издательскими делами, было запрещено издание всех произведений Есенина (вплоть до 50-х годов 20 века).

Был закрыт музей Есенина в Москве, созданный по инициативе его жены С.А. Толстой в 1926 году, а С.М. Эйзенштейн, С.В.Шток и Г. Янушкевич, положив в основу сценария вышеупомянутые «Злые заметки» Бухарина, начали создавать лживый кинофильм под названием «Против есенинщины».

Наконец, в усилившейся антиесенинской пропаганде на Есенина было навешено столько оскорбительных ярлыков и разной злопыхательской клеветы, что её даже неудобно повторять. Для примера приведу цитату из статьи Б. Розенфельда в «Литературной энциклопедии», изданной в 1930 году: «Богема и принимавший всё более острые формы наследственный алкоголизм (?!) привели Есенина к гибели. Под влиянием тяжёлых психических заболеваний он окончил жизнь самоубийством» (т. 4, с. 80).

Не исключено, что для укрепления официальной версии были репрессированы наиболее осведомлённые свидетели трагедии Есенина - милиционер Н. Горбов, судмедэксперт А. Гиляревский, застрелилась на могиле Есенина Галина Бениславская, погибла Айседора Дункан, повешен или повесился Г. Устинов, исчез В. Назаров, управляющий гостиницей «Англетер», убита на квартире Зинаида Райх и расстрелян В. Мейерхольд, несостоявшийся постановщик есенинского произведения «Пугачёв», а в 1937 году расстреляны поэт и друг Есенина Николай Клюев и восемнадцатилетний сын Георгий.

…За последнее время среди литераторов и есениноведов, поддерживающих версию о самоубийстве, как это ни странно, тоже усиливается активность её пропаганды и стремление принизить значимость исследований и публикаций авторов, доказывающих убийство Есенина. Возглавлявшийся известным советским критиком Юрием Прокушевым Есенинский комитет сделал безапелляционный вывод о том, что нет «каких-либо оснований для подтверждения версии об убийстве Есенина».

В кратких информационных сообщениях В. Радзишевского в «Литературной газете» от 7 июля и С. Берестова в «Комсомольской правде» от 14 июля 1994 г. перечислены с тенденциозным акцентом «криминальные версии» о том, чем и как убивали поэта, и ни одного слова не сказано о тяжести и характере нанесённых травм, о том, когда они были нанесены – до или после наступления смерти. Авторы пишут: «Экспертиза посмертных фотографий и маской Есенина подтвердила, что повреждений в области лобной кости нет, и рукописный текст стихотворения «До свиданья, друг мой…» выполнен самим Есениным… живой кровью», которой «потребовалось две (!) капли»…

«Эти заключения не имеют научного, особенно медицинского обоснования, они извращают сущность фактов», - утверждает профессор, доктор медицинских наук, историк-литературовед, председатель Петербургского есенинского общества, председатель Петербургского отделения фонда российской культуры Фёдор Александрович Морохов (г. Санкт-Петербург) (см. его кн. «Память учит и обязывает. Правда и ложь об убийстве поэта» - Ярославль, 1995, с. 9).

Творчеством Сергея Есенина Ф.А.Морохов увлёкся ещё в студенческие годы. А когда уже в конце 70-х - начале 80-х годов в печати были опубликованы засекреченные ранее документы, фотографии, проливающие свет на внезапную смерть поэта, Морохов всерьёз заинтересовался обстоятельствами загадочной гибели Есенина. Он собрал и перечитал всё, что имеет хоть малейшее отношение к теме: воспоминания и свидетельства современников, документы судебно-медицинской экспертизы, материалы следствия, побывал в бывшей гостинице «Англетер» - последнем пристанище поэта, познакомился с фотографиями, сделанными в тот трагический день - 29 декабря 1925 года, с посмертной маской поэта.

Все собранные материалы Морохов проанализировал не с точки зрения историка-литературоведа, а как патофизиолог. Он пришёл к однозначному и твёрдому выводу:Есенин был убит с последующей имитацией самоубийства. «Об этом свидетельствуют странгуляционная полоса (след от петли), проходящая не на шее, а под подбородком, впереди правой ушной раковины к левой; тяжёлые травмы (глубокая вмятина на лбу в области переносья, предположительно от удара рукояткой нагана, выбитый глаз, рана на тыльной стороне правого предплечья), которые на основе законов патофизиологии имеют прижизненное происхождение», - пишет исследователь.

В 1987 году, выступая с докладом на ежегодных Есенинских чтениях в Ленинграде, Фёдор Александрович обнародовал свою версию убийства Есенина. Изложение его доклада было опубликовано в газете «Труд». С того дня началась борьба Морохова с теми, кто придерживается «навязанной нам властями», как считал Фёдор Александрович, официальной версии о самоубийстве поэта. Он выступил с большими статьями в «толстых» литературно-публицистических журналах «Молодая гвардия» и «Русь», печатался во многих еженедельниках, массовых изданиях. К 130 его трудам по медицине, психологии за последние годы добавилось больше десятка публикаций по есениноведению.

Судебно-медицинский и патофизиологический анализ, обобщение всех установленных травм и ранений в плане их прижизненного или посмертного происхождения и тяжести позволяет утверждать, что «вдавленная борозда», глубиной 0,3 – 0,5 сантиметра, с угловым дном, не могла образоваться от давления цилиндрической трубой. Ожога ладони не отмечено. На 4 сантиметра выше борозды, на лобной кости отчётливо виден параллельно идущий валик, что можно считать отломанной костной пластиной, верхним её краем, а нижний, вдавленный край образует борозду. На маске и фотографиях хорошо видно повреждение переносья с ямкой под бровью в углу глазницы, что и трактуется некоторыми исследователями как входное отверстие от пули. Правильное объяснение этого факта лежит на совести судмедэксперта.

На фотографиях, которые хранятся в Пушкинском Доме, хорошо видна горизонтальная рана на тыльной стороне правого предплечья с разошедшимися краями, почти до округлой формы, над глазницей большой синяк, отмеченный в акте Горбова. На посмертной маске отчётливо виден отёк век, распространившийся на щеку. Все эти травмы могли возникнуть только на живом ещё теле Есенина. Подчеркнём их прижизненное происхождение (…). Объективный анализ приведённых данных позволяет сделать вывод о том, что Есенину был нанесён сильный удар в область переносья твёрдым прямоугольным предметом. Потом уже, после наступления смерти, коченеющее тело, с согнутой в правом локтевом суставе рукой и «захватом» кистью трубы отопления, было к этой трубе привязано верёвкой «за шею с правой стороны». Об этом можно судить по странгуляционной борозде, проходившей впереди правой ушной раковины, под подбородком к левой ушной раковине и теряющейся позади её где-то на голове, повёрнутой лицом к стене.

Если предположить невероятное, продолжает Ф.А. Морохов, что Есенин даже с такими тяжёлыми травмами сумел залезть под самый потолок, высотою не меньше 4 метров и самостоятельно привязать себя верёвкой к вертикальной трубе, приняв при этом описанное положение, то при наступающем умирании и общем расслаблении мышц (релаксации) тело его выскользнуло бы из полупетли, державшей его за подбородок, и упало бы на пол.

Поэт хотел жить

В автобиографии 1924 года Сергей Есенин написал о себе, о своём жизненном пути и творчестве: «Мне пока ещё рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и моё творчество ещё впереди». О «планировании» самоубийства даже намёком не говорится ни в одном произведении поэта, в том числе и в предсмертных: «Чёрный человек» и «До свиданья, друг мой, до свиданья».

Более того, с критикующим «Двойником» - собеседником, сильным врагом – «Чёрным человеком» - он вступает в единоборство в борьбе за жизнь. Прочтём ещё раз окончание гениальной поэмы, которая полна метафор и философско-психологических обобщений, поэтических откровений и художественных образов:

Чёрный человек!

Ты прескверный гость.

Эта слава давно

Про тебя разносится.

Я взбешён, разъярён,

И летит моя трость

Прямо к морде его

В переносицу…

Поэт гениально создал персонифицированный идейно-художественный образ критикующего собеседника «Двойника», при этом внутреннего, зеркального «Я», доброжелательного, объективного и внешнего, общественного «Двойника», недоброжелательного «черного человека», «негодяя», носителя зла, которого он ненавидит и активно борется с ним и бросает трость «к морде его в переносицу»…

Как известно, в литературоведении придаётся значение как бесспорному, якобы, факту, подтверждающему версию о самоубийстве поэта, предсмертному стихотворению:

До свиданья, друг мой, до свиданья,

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой,

без руки и слова,

Не грусти и не печаль бровей, -

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Ф.А. Морохов не без оснований ставит под сомнение, что это стихотворение написано Есениным, да ещё его кровью…

В самом деле, во-первых, стиль стихотворения не типичен для есенинского таланта своей прямолинейностью и обеднённостью образов и, особенно, несоответствием творческого состояния, жизненных интересов и планов поэта. Во-вторых, о том, что оно написано самим Есениным, утверждали в своих воспоминаниях только Эрлих и Е. Устинова. Стихотворение это было опубликовано в газете на второй день после смерти Есенина. Там же было сказано, что оно адресовано Эрлиху. Но ведь Эрлих никогда другом Есенина не был! «Милым другом» поэт называл Н. Клюева.

В этом можно легко убедиться, перечитав их переписку. В-третьих, до настоящего времени окончательно не установлено, когда и как стихотворение попало в Пушкинский Дом и в редакцию газеты.

«Мне предоставилась возможность видеть это стихотворение при дневном и электрическом освещении, - пишет Фёдор Морохов. – И у меня возникли сомнения, отмеченные выше. Цвет букв похож на цвет фиолетовых чернил. Буквы сравнительно большей величины, чем обычный почерк поэта, толщина их достаточно ровная, без утолщений и неизбежных клякс, которые должны бы быть при написании свежей кровью, как известно, свёртывающейся (коагулирующей) в белковые сгустки. Написание 38 слов, имеющих 194 буквы и 14 знаков препинания между ними, без клякс от сгустков свежей крови трудно представить – это практически невозможно» (Морохов Ф.А. Память учит и обязывает. Правда и ложь об убийстве поэта. -Указ. изд., с. 25).

…Трагичность судьбы Есенина, его неожиданная и преждевременная гибель в расцвете поэтического дарования и активной творческой и общественной деятельности не является только его личной трагедией, тесно связаны с трагичностью судьбы России и русского народа, прежде всего его национально - духовной элиты.

В русской поэзии и литературе Есенин неповторим и выходит за пределы установившегося понятия о гениальности. Есенина нельзя поставить в любой ряд деятелей культуры, он уникален в поэзии и трагической судьбе, как уникальны по-своему Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Некрасов, Достоевский…

Провидческий гений Есенина проявился не только в поэтическом слове, но и в прозе, драматургии, публицистике. Он обрёл новую жгучую злободневность в наше вихревое, нелёгкое время. Поездив по Европе и Америке, Есенин, с присущей ему прямотой и открытостью, с тонкой художественной образностью и публицистической остротой выразил своё отношение к загранице. В автобиографии он писал: «Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америку. Америка – это тот смрад, где пропадают не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов предпочесть наше серое небо и наш пейзаж… Это не то, что небоскрёбы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других».

Был ли Есенин алкоголиком?

О Есенине ещё в двадцатые годы было широко распространено представление, что он пьяница, а по клеветническим книгам А. Мариенгофа «Роман без вранья» и А. Крученых «Чёрная тайна Есенина» - даже конченный алкоголик.

К сожалению, этот ярлык поддерживают некоторые современные литературоведы и бездумно повторяют злые языки. К примеру, в своей обширной, в целом интересной статье в журнале «Литературный Азербайджан» (№ 11, 1990 г.) Г. Шипулина пытается доказать злоупотребление поэтом алкоголем в последние годы жизни и приводит в качестве «свидетельства» цитаты из воспоминаний авторов, где-то и когда-то видевших поэта в состоянии сильного опьянения.

Скажем и мы: да, Есенин выпивал и пьяным бывал, но это происходило, как правило, в компаниях почитателей и приятелей на различных встречах, особенно в заграничной поездке по Европе и Америке с А. Дункан, которая и сама была, чего греха таить, весьма пристрастна к алкоголю.

Однако ни в одном медицинском документе, ни в одном воспоминании, исключая Мариенгофа и Крученых, не отмечено ни одного признака, характеризующего наркотическое пристрастие Есенина к алкоголю. «Он не страдал алкогольной потребностью, так называемой физической зависимостью от алкоголя, у него не было, как у пьяниц, потребности в «рюмке опохмелья» и «многодневных запоев», присущих алкоголикам, - пишет Фёдор Морохов. – Наоборот, он понимал свою слабость в противодействии компаниям его поклонников и почитателей выпить за его счёт». (Указ. соч., с. 22).

Осуждая себя в последние годы, Есенин твёрдо решил расстаться с вредной слабостью. Так, в письме Галине Бениславской в 1924 году он писал: «Назло всем не буду пить, как раньше… Вообще хочу всех привести в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают… Всё это было прощанием с молодостью. Теперь будет не так».

В Ленинград Есенин приехал с большим желанием жить по-новому, с большими творческими планами, с решением создать свой журнал. Отметим также, что за последние два года Есенин написал более 100 произведений, которые являются наиболее идейными и высокохудожественными. В стихотворении «Пушкину» он так выразил своё оптимистическое настроение:

Но обречённый на гоненье,

Ещё я долго буду петь…

Чтоб и моё степное пенье

Сумело бронзой прозвенеть…

…Остаётся сожалеть, что возмутительные по своей лживости наветы на гениального русского поэта не канули в историю. Взять хотя бы, к примеру, то, что до сих пор в школьных и вузовских учебниках гуляет миф о самоубийстве Поэта, причём, якобы, на почве алкоголизма… О существовании убедительных, научно обоснованных аргументов в пользу версии политической расправы над ним – не говорится ни слова.

Почитатели прекрасной поэзии Есенина должны хорошо знать, что его заказное политическое убийство – безусловный факт злой русофобии, имеющей место быть по сей день, направленной не только в адрес Есенина, но и на всё выдающееся русское национальное искусство всех времён.

Что прежде всего раздражает ненавистников Есенина – носителей либерально - космополитических воззрений? Высокая патриотическая устремлённость Поэта, его безоглядная любовь к своей малой родине – старинному селу Константиново, что привольно раскинулось на высоком правом берегу Оки. Этот край стал живым родником его неподражаемой, тонкой и проникновенной лирики. Здесь, в Константинове, Поэт «выплеснул душу в слова». Малая родина Есенина была неиссякаемым источником вдохновения. Здесь с особенной остротой переживал он встречи с родным очагом в последние годы жизни.

В Константинове сохранился дом, с которым связаны страницы жизни и творчества Поэта.

Эта улица мне знакома,

И знаком этот низенький дом.

Проводов голубая солома

Опрокинулась под окном.

Были годы тяжёлых бедствий,

Годы буйных, безумных сил.

Вспомнил я деревенское детство,

Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,

Я с тщетой этой славы знаком.

А сейчас, когда глаза закрою,

Вижу только родительский дом.

(1923 г.)

Столь же горячо и преданно Есенин любил Россию, воспевал её трудолюбивый народ, несравненное миролюбие и красоту православной души русского человека. И ещё больше проникся к ней любовью после длительного путешествия за рубежом. Весьма показательно его признание: «Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америку. Америка – это смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов предпочесть наше серое небо и наш пейзаж. Это не то, что небоскрёбы, которые дали нам только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других».

Выйду за дорогу, выйду под откосы, -

Сколько там нарядных мужиков и баб!

Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.

«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.

Как ты любишь долы, так бы труд любил.

Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?

Размахнись косою, покажи свой пыл».

К чёрту я снимаю свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу –

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

(1925 г.).

Вместе с тем Поэт далёк от сентиментальной идеализации русской патриархальной деревни. Он видит неустроенность и безрадостность тяжкого труда крестьян, их горькую печальную долю. Это с глубокой болью в душе отражено уже в ранних стихах Есенина: здесь и крестьяне, у которых «заглушила засуха засевки, сохнет рожь и не всходят овсы»; и девочка-малютка, просящая со слезами «хлеба чёрствого кусок» у окна больших хором; здесь и деревенские парни-рекруты, которые и до «рекрутства горе маяли»; и девушка-крестьянка, чей любимый убит на войне…

…Идут годы. Меняются творческие идеалы, литературные направления. Но никогда не исчезнет в русской поэзии то великое и вечное, что Поэт назвал «чувством Родины», и что так зримо видишь в творчестве его последователей – Николая Рубцова, Ярослава Смелякова, Николая Тряпкина, Николая Зиновьева и других выдающихся русских художников слова с ярко выраженным чувством Родины – России. Поэты разных эпох, разных художественных стилей и направлений, но всех их объединяет то самое главное, неизбывное в их духовных исканиях и представлениях, что именуется просто, ясно, поэтично и трепетно – чувство Родины…

Есенин вдохновенно писал:

Но и тогда,

Когда во всей планете

Пройдёт вражда племён,

Исчезнет ложь и грусть, -

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».

(1924 г.). Русь советская.