К 75-летию писателя – литературного критика, публициста, прозаика – Петра Ивановича Ткаченко

1610

Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать?

Отче! избавь Меня от часа сего!

Но на сей час Я и пришёл.

Евангелие от Иоанна (12; 27).

В название статьи мной не случайно выбрана эта Евангельская мудрость, содержащая в себе глубокий смысл. Трудно найти более подходящие слова, которые так кратко и лаконично могли бы охарактеризовать жизненный путь человека, посвятившего себя служению Отечеству, русской литературе и сохранению традиционной народной культуры. Хотя читатель по праву может упрекнуть меня в неоригинальности, потому как уже довольно давно в «Литературной газете» Игорь Чернышов точно так же назвал своё интервью с литературным критиком, публицистом и прозаиком Петром Ткаченко (№ 49, 2013 г.). А ещё годом ранее кубанский литератор, поэт Алексей Соболь в книге "Пётр Ткаченко: "Но на сей час я и пришёл" представил его литературный портрет (М., 2012 г.). Поэтому по уже сложившейся традиции и я называю свои размышления именно так.

Петр Ткаченко родился 15 июня 1950 года в кубанской станице с необычным названием – Старонижестеблиевская. Необычно не только название станицы, но и то, как Пётр Иванович смог совмещать, казалось бы, абсолютно не связанные между собой профессии военного и писателя на протяжении долгих лет жизни.

Окончив с медалью среднюю школу, он поступил во Владикавказское высшее общевойсковое командное училище. Решение посвятить себя службе в армии было принято в силу ряда сложившихся тогда обстоятельств. Важным условием явилось то, что писатель родился и вырос в казачьей среде, где основным предназначением каждого мужчины было служение своему Отечеству. К тому же, в то время было очень почётно находиться в рядах Вооружённых Сил, одержавших Победу в Великой Отечественной войне. Была ещё одна причина, в подтверждение которой приведу несколько строк из его книги «Прекрасная Елена из Дербенской»: «Я помнил об этой войне всегда. Можно сказать, каждодневно. Ведь отец мой, папа, Иван Ефимович Ткаченко (1921–2002 гг.), уроженец станицы Староджерелиевской, был на фронте с самого начала войны, наводчиком знаменитой противотанковой пушки ЗИС-3, вернулся с войны инвалидом, без левой руки. Сержант 220 артиллерийского полка 201 стрелковой Гатчинской дивизии».

В честь своего отца, в честь всех станичников – участников Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Петру Ивановичу, тогда молодому военному журналисту, сотруднику отдела литературы журнала «Пограничник», удалось исхлопотать эту пушку для своей станицы в качестве памятника. Вот уже четыре десятилетия грозное оружие Победы занимает почётное место в парке станицы Старонижестеблиевской у Музея воинской славы. С подрастающим поколением, будущими защитниками Отечества, здесь проводят уроки мужества и памяти. Малыши тоже не оставляют пушку без внимания, хотя им только предстоит узнать, какую неоценимую роль она и её выдающийся создатель, их станичник, конструктор В.Г. Грабин сыграли в достижении Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Окончив с красным дипломом военное училище в 1971 году, Пётр Иванович начал свою офицерскую службу на Высших офицерских курсах «Выстрел» в полку обеспечения учебного процесса в Солнечногорске. В Блоковских местах Подмосковья. Службу начинал командиром взвода, заместителем командира мотострелковой роты. В 1982 году он заочно закончил Литературный институт имени А. М. Горького по семинару литературной критики. Затем работал в журнале «Пограничник», газете «Красная звезда», в Военно-художественной студии писателей, главным редактором редакции художественной литературы книжно-журнального издательства «Граница».

Офицерская служба и служение великому русскому слову естественно и органически переплелись в его жизни и творческой судьбе. Стал полковником, членом Союза писателей СССР. Эти два важных обстоятельства, никогда не вступающих в противоречие между собой, и характеризуют Петра Ткаченко как незаурядную творческую личность.

Первая книга писателя была о «Слове о полку Игореве», древнерусской поэме ХII века, непревзойдённом памятнике русской и мировой литературы – «Слава Игоревой рати. Читая «Слово о полку Игореве» (М., 1987). «Словом» писатель занимается всю жизнь, прочитывая его, как и должно, через христианское понимание мира. В 2000-м году к двухсотлетию первой публикации поэмы в издательстве МГУ вышла его книга «В поисках града Тмутаракани». И совсем недавно в издательстве «Звонница-МГ» двумя изданиями – книга «Поиски Тмутаракани. По «мысленному древу»: от «Слова о полку Игореве» до наших дней» (2021 г., 2022 г.). Должен сказать, что это глубокое исследование и собственно текста древнерусской поэмы, и того, как устроена у нас жизнь на Руси и в России не только с исторической, но духовно-мировоззренческой точки зрения. Нисколько не сомневаюсь в том, что эта книга ещё ждёт своего неленивого, любопытного и вдумчивого читателя.

В том же 1987 году вышла в издательстве «Молодая гвардия», пожалуй, самая популярная его книга «Когда поют солдаты», ибо она в течение года была издана четырьмя массовыми стотысячными тиражами. Будучи в то время сотрудником отдела литературы и искусств центральной военной газеты «Красная звезда», писатель собрал песенное и стихотворное творчество Афганской войны, представлявшее собой уникальное явление культуры. Собрал воспоминания и дневники воевавших солдат и офицеров в книге «Афганистан болит в моей душе». И – даже их письма: «Дорогие мои… Письма из Афгана…». А также написал документальную повесть «Слово о Мараварской роте», о трагедии роты спецназа в Мараварском ущелье 21 января 1985 года, вышедшую пятью изданиями: в Екатеринбурге, в Минске и в Москве. Потом были сборники песен русского воинства: «Из пламени Афганистана», «Офицерский романс», «Военный романс» и другие.

Как литературный критик, автор в большей мере занят постижением вершинных творений великой русской литературы, замечая в них то, что по ряду причин нашей истории и судьбы оказалось незамеченным. Здесь он исходит из того, что в наше мировоззренчески невнятное время мы ищем духовный смысл своей истории и жизни. И нередко находим его в великой русской литературе, которая уже постигла многие аспекты человеческого и народного бытия. Но так складывалась наша народная и государственная судьба, что литература зачастую толковалась или с точки зрения «передовых» революционных учений в ХIХ веке или с точки зрения господствующей идеологии. До такой степени, что история литературы, оказалась во многом подменённой историей революционного движения, «освободительного» движения в своей стране. Бесценный опыт нашей литературы во многой мере оказался не востребованным. Настало время перечитать русскую литературу не только с точки зрения исторической и социальной, но духовно-мировоззренческой. Это и стало, пожалуй, основной его творческой задачей.

Эту свою установку или программу автор воплощал в книгах «До разгрома и после него» (2016 г.), «Какую Библию читал М.А. Шолохов» (2018 г.). «Трагические судьбы русских писателей. М. Лермонтов, А. Блок, А. Фадеев, М. Шолохов, М. Цветаева, Н. Рубцов, В. Белов, Ю. Кузнецов» (2020 г.). «Никем не званый…» Александр Блок в поисках образа России» (2023 г.).

Со временем у автора сложился своеобразный жанр – литературно-критическая повесть. С этими повестями он постоянно выступает не только в московских журналах и альманахах «Наш современник», «Московский вестник», «У Никитских ворот», «Братина», но и во многих российских журналах: «Дон», «Подъём», «Дальний Восток», «Огни Кузбасса», «Двина» и других.

Каждый истинный писатель вырабатывает такой образ жизни, какой ему необходим для выполнения своей творческой задачи, для исполнения своей миссии. Пётр Ткаченко, несмотря на то, что вся его трудовая деятельность была офицерской – военного журналиста, редактора по отделам литературы центральных военных изданий, сумел выработать хлопотный, но в творческом отношении плодотворный образ жизни – между столицей и станицей, приезжая в родную хату вот уже более полувека.

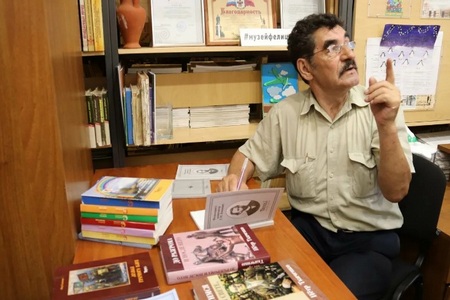

Это и позволило ему составить первый словарь кубанского диалекта за всю его историю «Кубанский говор. Балакачка», вышедший уже пятью изданиями (1998 – 2023 гг.). А так же целую серию этнографических книг, вышедших в Краснодарском издательстве «Традиция»: «Кубанские пословицы и поговорки», «Кубанские обряды», «Кубанская свадьба», «Кубанские байки. Та брехня, что лучше правды», «Кубанские песни. С точки зрения поэтической», «Пословица не сломится», «Щедрый вечер, добрый вечер», «Кубанский лад. Традиционная культура: вчера, сегодня, завтра». Вот уже четверть века кубанские школьники изучают кубановедение (краеведение), в том числе и по его книгам.

Каким-то чутьём писатель распознал, что над традиционной народной культурой и народным самосознанием нависла опасность. И он зафиксировал в своих книгах их состояние, так как традиционная народная культура в песнях и обрядах к концу 1980-х годов стала уходить из нашей повседневной жизни. Не сама по себе, конечно, а под влиянием внешних и внутренних причин. А потому уверен, что к этим книгам писателя будет обращаться не одно поколение кубанцев.

Касается писатель и нашей многотрудной истории. И его исторические суждения, как правило, не расхожие, но оригинальны и точны. Как, скажем, в книжке «На Ольгинском кордоне» (М., 2000 г.). Ольгинское укрепление, основанное ещё А.В. Суворовым, одно из самых примечательных на Кубани мест, гнездовище не только воинской казачьей славы, но и литературной. Здесь бывал М. Лермонтов. Более того, оно связано с созданием им новеллы «Тамань» из романа «Герой нашего времени». Здесь бывал поэт П. Катенин, писатель А. Бестужев-Марлинский. Глубиной осмысления и оригинальностью отличается и его книга «Возвращение Екатерины» (М., 2003 г.). Об истории создания и разрушения памятника М.О. Микешина, основательнице Черноморского, Кубанского казачьего войска императрице Екатерине Великой в Екатеринодаре-Краснодаре.

Справедливо отмечал писатель Виктор Богданов: «Благодаря трудам Ткаченко кубанский казачий мир обрёл уста и выразил себя в конце ХХ – начале ХХI века. Такой талант как Пётр Иванович Ткаченко не случайно рождён самой почвой, самой казачьей землёй, пропитанной духом истории и патриотизма. Его творчество – это подвиг жизни» («Кубань сегодня», 17 июня, 2010 г.).

Поражаешься творческой разносторонности и активности писателя. В период литературного безвременья, когда русская литература вытеснялась из общественного сознания, он предпринял издание своего авторского литературно-публицистического альманаха «Солёная Подкова», единственного в своём роде в России. Выпустил семь томов по цвету обложек представляющих собою комплект книг «Радуга». По названию уникального лечебного грязевого озера близ его родной станицы – Солёная Подкова. Как он сам говорит, что здесь исцеляются не только от недугов телесных, но и духовных.

Своеобразна и не совсем обычна проза писателя. Она строго документальна, исторична и биографична. Но вместе с тем это не история. Не этнография и не бытописательство, а именно художественное, образное повествование. В реальной жизни как прошлой, так и нынешней, писатель находит такие поразительные переплетения событий и человеческих судеб, для постижения которых, как бы и не требуется вымысла. За многие годы у него выработался своеобразный стиль, когда тексты сопровождаются фотографиями, как бы компенсирующими нынешнюю неслышимость слова. Фотография, таким образом, становится неотъемлемой частью художественного повествования. Автор пытается выявить, прежде всего, духовно-мировоззренческие основы нашего бытия. Это – новый вид реализма, продиктованный временем, состоянием и положением литературы в обществе. Это воплотилось в книгах «Где спит казацкая слава» (М.,1995 г.), «Не для меня придёт весна…» (М., 2000 г.), «Встретимся на том свете, или Возвращение Рябоконя» (М., 2018 г.). И особенно в новых книгах, вышедших в 2024 году: «Славны были наши деды…». Запоздалые и современные рассказы. Ненаписанная повесть и «Прекрасная Елена из Дербентской». Военные рассказы для детей старшего возраста, в которых он открывает неизвестных героев Великой Отечественной войны, в том числе и кубанскую Зою Космодемьянскую – Лену Варченко. А также пишет о продолжающихся войнах. Его внушительный том «Славны были наши деды…» поистине представляет собой художественную летопись не только кубанской жизни со своими героями и антигероями.

Эта книга является итогом многолетнего кропотливого труда писателя и будет интересна как взрослым, так и подрастающему поколению читателей. В ней Пётр Иванович описывает подвиг своих земляков, попавших в мясорубку гражданского противостояния, смуты и военного лихолетья. Среди героев книги можно встретить не только простых людей, станичников, но и государственных деятелей. Особое место среди них занимает выдающийся конструктор артиллерийских систем Грабин Василий Гаврилович – Герой Социалистического труда, четырежды лауреат Сталинской премии, создатель лучших в мире на то время противотанковых пушек ЗИС-2, ЗИС-3, для танка Т-34 и многих других. О талантливом конструкторе легендарного артиллерийского орудия, о его роли в деле приближения Победы в Великой Отечественной войне и о незабываемой на всю жизнь встрече с Василием Гавриловичем Грабиным писатель подробно пишет в своей книге "Прекрасная Елена из Дербентской", в рассказе «Оружие Победы конструктора Грабина».

К числу земляков-станичников нашего писателя относится также выдающийся композитор и фольклорист Григорий Митрофанович Концевич (1863-1937), к 150-летию которого не только для своих станичников, но и для всех жителей Кубани Пётр Иванович собрал интересный материал и выпустил книгу "Фольклорист, композитор Г. М. Концевич» (М. Рпк, Ф-принт, 2013).

Если проследить творческий путь писателя, то приходишь к выводу, что люди, знающие цену истинным культурным и духовным ценностям, не спроста присвоили ему звание "хранителя казачьей культуры". Несмотря на неопределённый в наше время статус профессии писателя, Пётр Иванович с полным напряжением сил продолжает относиться к делу, которому посвятил свою жизнь. Наступила эпоха отрезвления общественного сознания, и в этой связи ширится список книжных издательств, редакций краевых и столичных газет и журналов, которые хотят познакомить современного читателя с творчеством писателя. Работы Ткаченко представлены на Международных научно-практических конференциях. На одной из последних, которая проводилась в конце февраля этого года в Краснодаре, отмечалось: "Для краеведов, экскурсоводов, географов, литературоведов, в общем, всех, кто любит Кубань, полное собрание трудов Петра Ивановича – это энциклопедия в целом жизни нашего края!".

О том, с каким трепетом и любовью писатель относится к своей родной станице, к своим землякам и всему казачьему краю, можно судить по его исповеди «Земля родная», в которой он так проникновенно описывает всё то, что его окружало с самого детства, с чем не в состоянии расстаться по нынешний день, что заставляет его вновь и вновь возвращаться в родные до боли места.

«Как я люблю эти тихие летние вечера в станице, когда огромное красное солнце, зацепившись за острые тополя и окровавив водную гладь ерика, тихо скатывается обессилевшее в степь. Когда белая, сизая полоска то ли дыма от невидимого костра, то ли вечернего тумана перечёркивает тёмные купы садов и акаций и тихо уплывает в неведомую высь. А за околицей, среди полей зовёт кого-то безответно невидимая перепёлка.

Как я люблю эти глубокие бездонные тихие ночи, нарушаемые лишь серебряным стрекотанием сверчка, когда крупные звёзды взирают на тебя с небес, не мигая, то ли о чём-то спрашивая, то ли чего-то ожидая от тебя. Когда небо вдруг прочертит метеорит или далёкая безвестная звезда, и ты встрепенёшься от неожиданности и испуга. Как прекрасен этот загадочный, неизвестно с какой целью распахнутый перед тобой таинственный мир!..

Родная, единственная, во веки веков Кубань, неповторимая, лишь однажды даруемая каждому из нас родина! Что сошлось, что таится в твоём древнем имени?! Что так трепещет сердце и томится душа при одном только взгляде на твои просторы, на твои бескрайние поля с вековечными курганами, всплеснувшими горизонт, на твои осторожные предгорья — катавалы, на твои таинственные плавни...

Всё также белеют твои дома и хаты, всё также пьяняще цветут твои сады, печалятся над вечными водами вербы и бодро вскинуты в небо неутомимые тополя. Всё также тревожно и испытующе смотрит в душу отцовский дом, от одного сиротливого вида которого плавится нежностью наивное сердце. Там — ноша неласкового, неповторимого и прекрасного мира, исцеляемого только нашей любовью.

Смиренно склоняю перед тобой воспалённую от тяжких дум голову, низко кланяюсь тебе единственная во веки веков, столькими бедами просветлённая, столькими слезами омытая, столькими воспоминаниями укреплённая твоих сыновей и дочерей, рассеянных по всему свету, родная кубанская земля».

Разве могут эти строки оставить равнодушным человека, по настоящему любящему свой родимый край!? Конечно, нет. Хочу привести маленький пример, случай, который произошёл совсем недавно. В один из мартовских вечеров, чтобы как-то скоротать одиночество, пришла к нам в гости соседка, проживающая этажом выше. За ужином разговорились, поделились последними новостями, а потом я предложил ей послушать новеллу П. Ткаченко "Земля родная". Читал я, не спеша, но уже через пару минут заметил, как моя слушательница, боясь нарушить тишину, тихо плачет. Мне оставалось только гадать, о чём она думала, какие картины своей жизни она представляла, слушая слова народного писателя. И я убедился в том, что поклонников творчества Петра Ткаченко прибыло. А ещё она попросила, когда мы поедем в родительский дом к маме, в станицу, взять её с собой, чтобы хоть ненадолго окунуться в самобытность кубанской станицы и надышаться вольным степным ветром.

Я тоже родился и вырос в станице Старонижестеблиевской. Мы с Петром Ивановичем земляки, а значит, нас объединяет многое. Существенное отличие между нами – это разница в возрасте. Писатель – ровесник моей мамы, они даже учились в одной школе, но это ни в коей мере не мешает нашему доброму общению уже несколько лет.

Найти сегодня подобного собеседника дорогого стоит. Простой и мудрый человек, с которым можно поговорить на любую тему, почерпнуть для себя много нового, интересного и необходимого. Жаль только, что современная жизнь диктует свои условия и оставляет мне мало времени на живое общение с писателем. С этим приходится мириться. Но в любом случае всегда есть возможность встретиться с Петром Ивановичем, переживая трагические события и судьбы героев на страницах его произведений.

Мне остаётся только пожелать писателю доброго здоровья и творческого долголетия. Пожелать крепости духа, такой же пытливости ума и приверженности выбранному пути. И пусть в сердце его продолжает всё также петь «невидимая перепёлка...», манить его в родные края, звать к родительскому дому, «от одного сиротливого вида которого плавится нежностью наивное сердце»…

Игорь Терещенко

г. Новороссийск