Литературно-критическая повесть Петра Ткаченко о творчестве Виктора Лихоносова Часть I

3160

Пилигрим советской литературы

В.И. Лихоносов

Как ни тепло чужое море,

Как ни красна чужая даль,

Не ей поправить наше горе,

Размыкать русскую печаль.

Н. Некрасов

В прах гражданская распря сошла,

Но закваска могильная бродит…

Ю. Кузнецов

«Они горят!.. Их не напишешь вновь…»

Когда не стало писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936-2021), печалясь о нём, вспоминая его, я стал перечитывать его письма, посылаемые мне в разное время, по разным поводам и в связи с конкретными творческими обстоятельствами. Надо было куда-то определить их – в архив или в музей. Эти два десятка писем решил сопроводить кратким словом, чтобы сотрудникам архива или музея было понятно их происхождение. С наивной и слабой надеждой на то, что когда-нибудь кому-то это всё понадобится. При нынешнем положении русской литературы в обществе и её состоянии это, по сути, исключено. Во всяком случае пока. Но что бы мы стоили, как литераторы, если бы всецело ориентировались на «веяния» времени, которые в каждую эпоху свои и которым всегда «не до литературы»? За грандиозностью «практических дел», а точнее – за копошащейся злобой дня… Эти живые свидетельства прошедшей жизни, снова взволновали меня, переполняя душу пережитым, хотя о всяких письмах во все времена можно сказать этими строчками: «Они горят!.. Их не напишешь вновь… Их ложью жизнь ещё не назвала/ И правды их ещё не доказала…» (Н. Некрасов, «Горящие письма»).

Но краткого слова о писателе В.И. Лихоносове теперь, после всего происшедшего в девяностые годы с нами, в нашей народной, общественной, государственной жизни не получается. Хотя писать о нём я уже не намеревался. Всё, что считал необходимым написать о его творчестве и о его личности было уже написано и опубликовано. Вовремя, так сказать по ходу жизни, а не задним числом.

Теперь, «На руинах великих идей» (Ю. Кузнецов) и на руинах нашей жизни – народной, государственной, культурной, литературной – когда уже идёт старая–новая, очередная война на наше народное, государственное и человеческое уничтожение, многое предстаёт в ином свете. Теперь опять и снова встаёт вопрос о том, какими усилиями, страданиями, лишениями и жертвами всё это придётся поправлять…

А тут ещё в конце 2021 года журнал «Наш современник» опубликовал воспоминания В.И. Лихоносова «Эхо родное» (№№ 9, 10, 11, 12). Своеобразное подведение итогов, вроде бы, с Пушкинской высоты: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа…». Правда, воспоминания оказались поклоном не родине, не родному краю, не народу, не людям, а самому себе: «Письменный поклон уголкам своей жизни…». И в этом был весь В.И. Лихоносов, вся его своеобразная натура. К тому же, это были не воспоминания вовсе, так как состояли из дневниковых записей – «Записи перед сном», «Одинокие вечера в Пересыпи», – публиковавшиеся ранее в разных изданиях и даже выходившие отдельной книгой. («Записи перед сном», М., «Современный писатель, 1993). Трудно припомнить другого писателя в нашей литературе, который бы публиковал свои дневники по мере их изготовления. То есть то сокровенное, которое часто не предназначается для стороннего глаза. И – вместо собственно произведений, которых у него, начиная с девяностых годов, около тридцати лет уже не было…

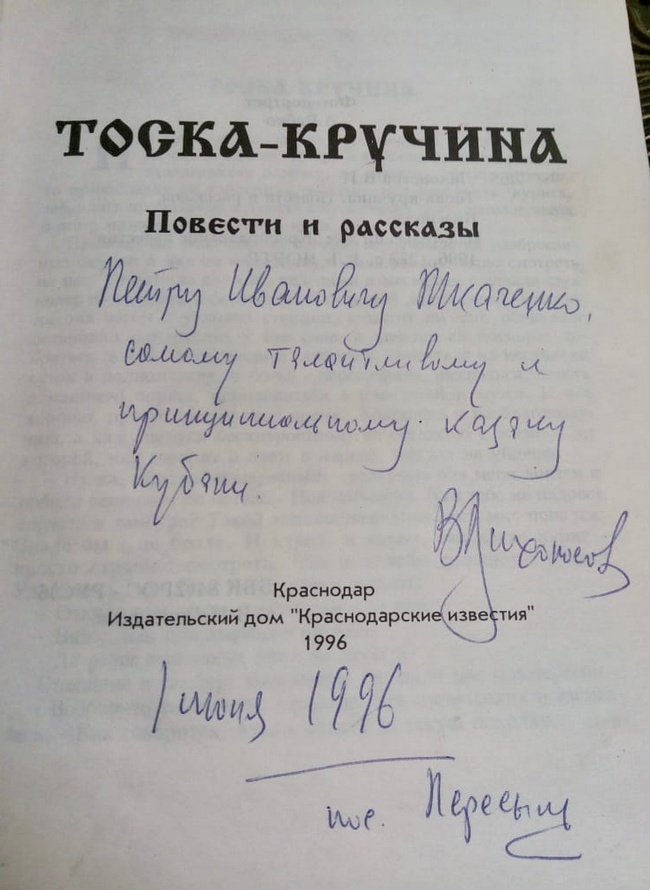

Давно пережитое вновь всплыло в памяти, и я стал перечитывать его книги, большинство из которых были с его трогательными автографами и авторской правкой опечаток и упущений. Скажем, «Тоску-кручину», он сопроводил явно преувеличенной и мной не оправданной надписью: «Петру Ивановичу Ткаченко – самому талантливому и принципиальному казаку Кубани. 1 июня 1996 г. пос. Пересыпь».

И я понял, что писать о В.И. Лихоносове теперь, после всего, следует как о явлении не только собственно литературном, но прежде всего – социальном и духовно-мировоззренческом. Впрочем, именно так оценивал уже первые его книги талантливейший критик нашего времени Ю.И. Селезнёв. Как явление умственной и нравственной жизни миновавшей эпохи, послевоенного периода нашей истории.

Понял и то, что писать воспоминания в привычном их понимании сегодня не следует. И потому что они никому не нужны, и потому, что вспоминать собственно нечего, разве что блуд политиков и интеллектуальный блуд тех, кому дано было понимать и чем они не воспользовались. А потому вослед за А. Блоком («Катилина») «Я не хочу множить картин бесстыдства и уродства». Ведь даже, вроде, осуждая их, мы их возвращаем и невольно утверждаем в жизни. А потому следует писать литературно-критическую повесть, какой бы печальной она ни была.

Уже давно, ещё в 1995 году Виктор Иванович записал в своих публичных дневниках: «Когда-нибудь, лет через семьдесят, дотошный историк будет искать записочки или расспрашивать глухого старца об этих днях» («Наш современник» № 10, 2006). Но теперь, когда уже почти половина предполагаемого срока прошла, становится всё более и более ясно, что этого может и не быть… Не быть вообще… Никакого «дотошного историка» может и не появиться. Да и откуда ему взяться. Если… Если вся наша духовная, культурная, мировоззренческая, литературная жизнь и впредь будет подчинена пресловутому «рынку», к ней вообще не приложимому и под которым можно понимать всё, что угодно. А наша информационная жизнь всё ещё будет управляться и направляться извне, из-за океана. Если не оглянемся, и не уясним того, откуда мы ниспали, ибо «грядущие беды таятся в былом» (Ю. Кузнецов).

Тем более, что после всего, сам В.И. Лихоносов в своих ворчливых публичных дневниках задавался трудными и неразрешимыми для него вопросами: «Тяжёлой тучей висит над нашим литературным миром вопрос: почему так? Почему в один миг писатели оказались ненужными в родном Отечестве, отовсюду фактически изгнанными? («Родная Кубань», специальный выпуск, 2017). Вопрос риторический. Потому что столько «литературного народа скурвилось в один миг» (В. Лихоносов). Хотя «тяжёлой тучей» висел вопрос уже над страной и народом, о самом их дальнейшем существовании, а не только над «писательским миром». Да и кому он будет нужен, этот «писательский мир» без страны и народа? И таким ли уж драгоценным был этот «писательский мир», если крушение народного и государственного мира всё-таки произошло? И на этот вопрос надо ответить непременно. Его никак не обойти.

Остаётся одно – припомнить откуда мы ниспали, осознать, «чтобы хорошенько почувствовать, почему мы мгновенно пришли к общему краху, не спасли страну, каждому надо вспомнить свою роль в эти годы» (В.И. Лихоносов, «Тоска-кручина»). Вот и вспомним теперь об этом, что и является, как говаривали когда-то, темой нашей непрошенной литературно-критической повести. Хотя причины крушения довольно ясны, так как они оказались, по сути, такими же, как и в начале революционного ХХ века. Как это не удивительно и как это ни горько осознавать. Об этом со всей беспощадностью писал В. Розанов: «Что же в сущности произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает… Мы в сущности играли в литературе. «Так хорошо написал». И всё дело было в том, что «хорошо написал», а что «написал» – до этого никому дела не было». Да это ведь – извечный закон и жизни, и, собственно, писательства: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение словес…» (Первое соборное послание святого апостола Петра, 3:3). У В.И. Лихоносова этот, как говаривали когда-то, творческий метод, по его собственному определению, является «литературным вязанием» («Наш современник», № 9, 2021 г.)

Каждый писатель проходит проверку временем. Чем больше его талант, тем со временем его наследие открывается новыми и новыми смыслами, несмотря на то, что к нему уже больше ничего не добавляется. И наоборот – его наследие устаревает, обнажая всю свою наивность. И происходит это нередко пугающе быстро… Творчество В.И. Лихоносова в этом отношении является характерным и даже показательным. Но чтобы понять это и уяснить, надо попытаться определить то, что у нас произошло и всё ещё происходит, определить место писателя в русской литературе послевоенной эпохи, второй половины ХХ века и начала века нынешнего.

При этом, нас интересуют прежде всего не описываемые, «отражаемые» им события, – оставим их историкам, а духовно-мировоззренческая основа его писаний. История мысли, «мысленное древо», как и должно в литературе, как и повелось в русской литературе со времён «Слова о полку Игореве». Это необходимо сделать и потому, что вполне определилась общая картина русской литературы этой эпохи.

«О нашей умственной и нравственной самостоятельности…»

Что было основным и главным в литературе и общественной мысли в послевоенный период нашей истории? Пожалуй, то, что литература трудно и даже мучительно, с потерями, но неотвратимо возвращалась к своей традиции после её революционного погрома начала ХХ века и после вульгарного социологизма 1920-30-х годов. Это было восстановление «первородной основы поэзии», как отмечал Вадим Кожинов: «Общую направленность поэзии второй половины шестидесятых годов можно определить, как стремление отбросить всё «внешнее» и, так сказать, не необходимое и обратиться непосредственно к первородной основе поэзии» («Литературная Россия», № 48, 1974).

И вот теперь, когда рассеялся, говоря словами А. Блока, «гуманистический туман», со всей определённостью обнажилось, что картина литературы, проверенная временем, очень даже отличается от той, какой она была в текущем литературном процессе. Потускнела идеологически, а то и политически ангажированная поэзия «шестидесятников» и ушла вместе с ними, чего с подлинной поэзией не бывает. Если в чём-то она и осталась, характеризуя трудную, но вместе с тем прекрасную эпоху, то совсем не во многом. Объективная оценка феномена «шестидесятничества» уже дана. Скажем, в книге Станислава Куняева «К предательству таинственная страсть…» (М., «Наш современник», 2021). Но если эта литература и была чем-то примечательна, то главным образом характером воззрений и миропонимания радикальной интеллигенции с революционным типом сознания, который во все времена одинаков.

Но вместе с тем, обнажился и другой поразительный факт: «шестидесятничество» миновавшего ХХ века оказалось очень сходным, даже идентичным «шестидесятничеству» ХIХ века. Несмотря на такие катастрофы, пережитые народом и страной. Об этом писали наиболее чуткие исследователи. Отмечал этот факт, к примеру, А. Блок в заметке «Герцен и Гейне»: «Эти далёкие и слабые потомки Пушкина одиноко дичали, по мере того как дичала русская интеллигенция. Шестидесятничество и есть ведь одичание; только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого удаления от природы, когда в матерьялистических мозгах заводилась слишком уж большая цивилизованная дичь, «фантазия» (только наизнанку), слишком уж, так сказать, – «не фантастическая». Такое совпадение «шестидесятничеств» разных эпох свидетельствует о том, что есть в нашем общественном устройстве такая особенность, которая сохраняется и передаётся во времени помимо всех изменений укладов жизни и потрясений, которыми столь богата наша история и судьба.

Обстоятельную характеристику «шестидесятничеству» ХIХ века давал В. Розанов в статьях: «Почему мы отказываемся от «наследства 60-70-х годов»?», «В чём главный недостаток «наследства 60-70-х годов»?». Сходство же это с «шестидесятничеством» нашего времени просто поразительно. Приведу из Розановской характеристики: «Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина… Этот злобный смех на такие страдания… Весь этот цинизм не то развращённой, не то от рождения не пробудившейся души… Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости – вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скупо одарённых в истории… Это были дети, которые найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть… Не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастья». Эта «ошибка узкого ума» приносит нам несчастья и сегодня.

В конце концов, говоря словами Н. Страхова, они «не усомнились вычеркнуть жизнь русского народа из истории всемирного развития». Поразительное сходство. Даже страшно становится от такого абсолютного сходства. Хотя природа его ясна. Она кроется в феномене радикальной интеллигенции с революционным сознанием, о чём убедительно писали авторы знаменитого сборника «Вехи» в 1909 году, предсказывая в пугающих подробностях революционное крушение страны начала ХХ века. Примечательно, что и те, и эти «шестидесятники» повели решительную борьбу с подлинной поэзией, с литературной традицией, которая только и определяла новый этап в развитии русской литературы. Тут, как и там, всё было пронизано какой-то враждебностью к истинной литературе.

Этот экскурс в историю литературы совершенно необходим, дабы понять литературу нашего века, то, в какой атмосфере жил В.И. Лихоносов. В. Розанов писал: «С возникновением критики Добролюбова произошло разделение нашей литературы: всё слабое и количественно обильное подчинялось ей; напротив, всё сильное отделилось и пошло самостоятельным путём. Собственно, только этот второй поток и образует собой новый фазис в развитии нашей литературы».

В русской литературе началась уже не эстетическая, а идейная и политическая борьба. Та борьба, продолжившаяся и в миновавшем ХХ веке, о которой можно сказать разве что словами Ап. Григорьева из его письма Н. Гоголю 17 ноября 1848 года: «Сколько ума, растраченного на отрицание высшего двигателя человеческого духа, а скорее за мелочное самолюбие!» Это повторилось и в нашу эпоху. Пока окончательно не уяснилось, что «тихая лирика» вовсе не тихая, что она и составляет магистральный путь русской литературы. А «эстрадная» поэзия не удержалась ни на эстраде, ни в душах, устаревая на глазах. «Рухнул сам фундамент мировоззрения «шестидесятников» (Ст. Лесневский, «Литературная газета», № 27, 1995).

Но как в ХIХ, так и в ХХ веке было и иное представление и о поэзии, и о человеке. Сошлюсь на страстные письма Ап. Григорьева. 9(21) января 1852 года он писал А. Майкову: «Никакого нового искусства не будет. Оно вечное – как душа человека. Мечты о новом искусстве – судороги истощённого германо-романского мира…». 18 июня 1861 г. – Н. Страхову: «Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов – и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это – вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности». А. Майкову 24 декабря 1860 г. Любезные друзья! «Антихрист народился» в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, веры в человечество как род. Поймите, что вы все, ознаменованные печатью Христовой, печатью веры и души, в безграничность жизни, в красоту, в типы – поймите, что даже (о ужас!!!) к церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам остаётся только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займётся улучшенное человечество».

Разве не то же самое ли происходило в ХХ веке, и разве не то же самое происходит теперь?.. Пока история литературы, подумать только, окончательно не превратилась в историю революционного «освободительного» движения в собственной стране…

После рукотворной «сумасшедшей популярности» и бесконечной стихотворной публицистики Е. Евтушенко, умирающей уже при своём изготовлении; после расчётливого бунтарства и «всемирной известности» А. Солженицына русская литература утратила не только свою глубину и величие, но и общественное значение. Кажется, что в тине «рынка» она утратила и саму свою природу, превратившись в какое-то декларативное антисоциальное явление. Стала всеобщей, стойко сохраняемой уверенность в том, что «изготовить руками» можно всё что угодно, были бы только деньги, выдавая за литературу то, что ею не является, в угоду соображениям самым «низшим» и эгоистическим; что писательские тексты, собственно произведения для «писателя» необязательны. Для лицедейства и позёрства, «шумихи и успеха» достаточно и сомнительных репутаций, что быть «притчей на устах у всех», (Б. Пастернак) ничего не знача уже и не позорно, а даже престижно.

После них русская литература вступила в какую-то серую, тусклую полосу злого обличительства, выход из которого пока трудно представить. Как тут не согласиться со Станиславом Куняевым, писавшем о том, что «вклад известных писателей – шестидесятников в разрушение советского общества и государства был куда более значителен, нежели вклад научных работников, технарей, интеллектуалов, актёров, военных людей, партийных функционеров и прочих персонажей культурной жизни».

Литературно не состоявшееся «шестидесятничество» всей мощью доступной ему пропаганды навязывало мнение, что эта страна, Россия так и не состоялась после её катастрофического революционного крушения начала ХХ века. Вопреки очевидному состоянию и положению страны и народа. Но это была неправда и подлог: «Однако, несмотря ни на что, культурная мощь российской цивилизации оказалась достаточной для того, чтобы постепенно осуществилась интеграция нового режима или, по крайней мере, его симбиоз с российской цивилизационной традицией. Потери и деформации культурного и нравственного порядка были непомерно велики, но всё же новая Россия, вопреки всему, состоялась. Вторая мировая война, ставшая Отечественной, означала собой событие, противоположное февральско-октябрьскому перевороту 1917 года. Внутренние маргиналы были интегрированы, а внешний противник повержен» (А.С. Панарин).

Революция или контрреволюция?

Русская литература изначально и всегда постигала то, как устроен этот мир, что есть человек в нём, какова природа человека, какова мотивация его поступков, свершений или падений… Конечно, в вершинных её творениях она отвечала на вопрос о том, что в действительности происходит в жизни и что, как правило, оказывается заслоненным иными соображениями и злобой дня. Так было всегда, так остаётся и сегодня.

– Да неужто не ясно, что именно произошло у нас в России в начале девяностых годов и всё ещё происходит? – может спросить наивный и доверчивый читатель. И мы, к сожалению, должны ответить на это со всей определённостью: да, не ясно. В общественном сознании по крайней мере, на духовно-мировоззренческом уровне, а не на позитивистском и материалистическом. И не на социальном только. А без этого, без уяснения смысла происходящего невозможно наше дальнейшее развитие и спасение, ибо «все на свете вещи должны быть определены с точностью» (Ап. Григорьев). Да и вообще «недопустима путаница слов» (Ст. Куняев)…

В самом деле, прошло более тридцати лет с тех пор, как у нас в стране что-то произошло. Произошло столь значимое и грандиозное, что и страны в прежнем виде не осталось, переменился сам воздух жизни; произошло нечто и с самим человеком, а определения, названия, имени происшедшему так до сих пор и нет. Собираются люди грамотные, образованные, опытные, скажем, на телевизионные публичные обсуждения, чтобы задаться этим сакраментальным вопросом, и не могут на него ответить, что противоречит опыту времён предшествующих. Одни говорят, что в России произошла контрреволюция, другие – что это новая, очередная революция. В конце концов сходятся на том, что это, мол, не столь важно. Но постойте! Как это не важно? Это и есть главное, основное, ибо это далеко не пустая игра слов. За каждым из них следует не только не сходный, а прямо противоположный образ действия человека. Да и вообще, в начале было слово, какие слова выработаем, такими будут и дела, таким будет и наше состояние и положение в мире. А жизнь не осмысленная, не находящая даже своего названия, проваливается в небытие.

Словом, нет названия эпохе. Словно и не было до этого целых гор, действительно глубокой, в терзаниях и муках рождаемой литературы, которая могла бы помочь нам теперь сориентироваться во вдруг изменившемся мире… Происходит явный интеллектуальный срыв, сброс предшествующего опыта, явный кризис цивилизации. Не только в мире в целом, но и у нас в России. Причём, произошло это столь стремительно, словно выключили свет, как будто повернули некий невидимый рубильник. И это наводит на мысль о рукотворности данного мирового, пока незнаемого нами явления, что представляется теперь, после эпидемии, не таким уж невероятным…

Те, кто полагает, что у нас произошла контрреволюция, исходят из, вроде бы, убедительной логики. Если в начале миновавшего века произошла революция, то теперь, по социальному закону бытия – контрреволюция. Вроде бы так, но приняв такую логику, мы игнорируем, вольно или невольно отрицаем всё то, что происходило у нас в России потом, после революции, вместе с Великой Отечественной войной, по сути, вычеркиваем из истории самый трудный в нашей истории ХХ век.

Да, после всякой революции неизбежно и неотвратимо наступает контрреволюция, реставрация, то есть созидание нового и никому пока неведомого государственного строительства и народного устройства. И такая контрреволюция у нас уже была. Происходила она в тридцатые годы, точнее, начиная с 1934 года. Такой поворот, такая «смена вех» произошла окончательно, можно сказать, с победным завершением Великой Отечественной войны, когда окончательно сформировалась советская цивилизация. Это был главным образом поворот от революционного типа сознания – к традиционному, в конечном счёте к народному самосознанию, естественно, при сохранении марксистско-ленинской догматики, которая была «национализирована», и которая изначально была принята и навязана на государственном уровне вместо исконной народной веры, что как понятно, носило все признаки иноверного завоевания страны… «Не заметить» теперь этого грандиозного поворота в жизни страны можно только преднамеренно, из каких-то идеологических соображений. Или же по специфической ментальности. Или же по природной глухоте.

Эта «смена вех» была предпринята во всех сферах жизни, и прежде всего в области сознания, образования, культуры. Особая роль отводилась в ней русской классической литературе. Её издания с точки зрения научной превосходили дореволюционный уровень. О повороте к литературе свидетельствовало новое её преподавание и грандиозное чествование А. Пушкина в 1937 году. Был создан Союз писателей. Изменилось изучение и преподавание истории – теперь уже истории страны, а не только истории партии… Народ и страна наконец-то отходили от революционной катастрофы начала века. Вот как вспоминал об этом выдающийся композитор Георгий Свиридов: «Я помню те времена! – До первого съезда писателей, до 1934 года русским людям в литературе, музыке, в живописи не то чтобы жить и работать – дышать тяжело было… Но даже мы, музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, к людям русской культуры поворачиваться лучшей стороной…».

Это была именно контрреволюция, предпринятая сверху. Об этом убедительно писал в тридцатые годы философ Г. Федотов: «Общее впечатление: лёд тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию семнадцать лет своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Это настоящая контрреволюция, проводимая сверху». И даже более определённо: «Кончился марксистский пост». Философ сильно сомневался в действительном марксизме тогдашнего руководства страны, так как не на него теперь уже делалась ставка: «В спешном порядке куётся национальное сознание, так долго разрушавшееся». В таком новом режиме он усматривал даже имперское создание и даже то, что оно «вполне заслуживает названия монархии». Впрочем, не только Г. Федотов различил это новое преобразование страны. Уже гораздо позже об этом писал выдающийся поэт русского зарубежья Георгий Иванов: «Погоны светятся, как встарь, / На каждом красном командире. / И на кремлёвском троне – царь/ В коммунистическом мундире…».

Да, идеология оставалась прежней, так как она уже не могла быть отброшенной. Она получала новое истолкование: «Марксизм – правда, не упразднённый, но истолкованный – не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребёнок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой – пусть вместе с Горьким – становятся воспитателями народа. Никогда ещё влияние Пушкина в России не было столь широким».

Это был уже совершенно новый уклад жизни, трудно воздвигаемый на развалинах былой России: «Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможностей исторического существования». («Судьба и грехи России», т. 2, Санкт-Петербург, издательство «София», 1992). Заметим, что писалось это задолго до Великой Отечественной войны…

Но какие вопли ненависти поднялись на это действительное возрождение России, на её новое бытие со стороны людей с революционным типом сознания, под которым надо понимать не прямые декларации, а смысловую, метафизическую сущность. Эту возродившуюся Россию неореволюционные «шестидесятники» нашего времени обозвали «советским тоталитаризмом» и повели с ней борьбу. Борьбу уже не против идеологии, их родной, революционной идеологии, разрушившей Россию, а против страны, с таким трудом возродившуюся. Догмат оказался для них дороже и ценнее самой страны. В какое межумочное положение они попали – ведь они сами были исповедниками и защитниками «революционных ценностей».

В этих догматах, и до сих пор во многой мере блуждает наше общественное сознание, не находя для их преодоления интеллектуальных сил, так как мировоззренческая картина советского периода истории до сих пор остаётся не созданной. В конце концов удалось навязать обществу и народу, что всякая революционность, это – хорошо, это обновление. У нас и «перестройка» оказалась не иначе как «революционной». Мы же бегло касаемся этой в общем-то нехитрой, но сокрытой от большинства людей хронологии и последовательности событий нашей недавней истории, дабы подчеркнуть со всей определённостью, что «шестидесятники» под догматом «советского тоталитаризма» повели решительно борьбу против в таких трудах и муках, лишениях и жертвах сложившейся традиционной России, последовательно сталкивая её, по причине интеллектуальной немощи, идеологизированности и догматичности в новую революционность, для которой уже не было никаких причин, так как прежнюю революционность Россия наконец-то преодолела.

Между тем, как сокрытие того факта, что реставрация у нас уже произошла, что был совершён крутой и решительный поворот от революционности к традиционности, имело трагические последствия для страны и народа. Ведь если реставрации не было, значит революционный анархизм, беззаконие, геноцид первых лет советской власти продолжается? Значит, с ними надо бороться в девяностых годах? Но ведь всего этого уже давно не было. На таком упрощённом до примитивизма шулерстве было построено уничтожение страны. Так с помощью нашей трагической истории была вновь разрушена кое-как устроившаяся жизнь… Но ведь сознание людей должно быть сильно травмировано, чтобы вполне серьёзно повести борьбу с «коммунизмом» не в 1920-е годы, когда она была праведной, а в 1991-1993-х годах, уже не против него, а против в таких трудах и лишениях сформировавшегося уклада жизни. И когда, кстати, таким «борцам» никакая опасность уже не грозила. Так запоздалая борьба против «коммунизма» стала борьбой против самой России.

Никаких объективных причин для новой революции в России к девяностым годам уже не было. Кроме людского стяжательства, которое государство и общество обуздывает. Пример Китая в относительно краткий период превратившегося в великую державу, это подтверждает. Никакого капитализма никто ведь возрождать и не намеревался. Этот образ жизни строится на совсем иных началах, чем те, которые были предложены обществу. Справедливо писал по горячим следам событий С. Кара-Мурза, что «ни о каком строительстве капитализма речь не идёт… Речь идёт именно об экономическом геноциде… И цель эта – тотальное разрушение этой ненавистной, неправильной страны» («Наш современник», № 5, 1992). А потому и вышла новая революция, точнее – либерально-криминальная революция.

Потому и «не заметили» интеллектуалы в 2009 году столетия(!) знаменитого философского сборника «Вехи», предсказавшего революционное крушение России. В это время всё ещё полным ходом шло либеральное «строительство» страны, а этот сборник обнажал всю ложность либерального курса, так как давал характеристику не интеллигенции вообще, как образованной части народа, а радикальной её части с революционным типом сознания. Кажется, что и очередной, уже объявленный поход «цивилизованного» запада на Россию, на всех нас без исключения, всё ещё не вполне вразумил нас в этом. То ли не можем всё ещё поверить в агрессию, в коварство Запада, то ли действительно непросто расставаться с былыми ложными кумирами.

Но ведь это ничем не оправдано, недопустимо и несправедливо, что 1930-е годы люди в массе своей знают только и исключительно по репрессиям, забывая о значительно больших первых потерях, которые принесло революционное крушение страны и гражданская война. А о том, что в это время происходили важнейшие и спасительные для страны и народа реставрационные процессы, об этом неведомо до сих пор даже в среде людей образованных. Разумеется, репрессии были, что в любом случае ужасно. Но ведь надо объяснять, чем они были вызваны, в какой мере они были неизбежны. У нас же это, по сути, возмездие, объясняют только и исключительно дурью тогдашнего руководства страны или несовершенством, низкой природой самого народа, что является хамством по отношению и к стране, и к народу: «Всё это может показаться /Смешным и устарелым нам,/ Но, право, может только хам/ Над русской жизнью издеваться» (А. Блок, «Возмездие»). Русская литература устами шестнадцатилетнего пророка М. Лермонтова давно (1830 г.) обнажила эту закономерность в стихотворении «Настанет год, России чёрный год./ Когда царей корона упадёт…»: «И зарево окрасит волны рек:/ В тот день явится мощный человек,/ И ты его узнаешь – и поймёшь./ Зачем в руке его булатный нож:/ И горе для тебя! – твой плач, твой стон/ Ему тогда покажется смешон…». К чему же теперь такая литература, которая пророчествует столь беспощадно не о прошлом, а о нынешнем…

Итак, коль контрреволюция, реставрация в нашей истории уже была, то в начале девяностых годов произошла новая революция, со всеми её признаками, когда вопросы о власти, идеологии и собственности были «решены»… Теперь же перед руководством страны, правящим классом стоит неимоверно сложная задача реставрации, в смысле возвращения к традиционным ценностям, прежде всего в культуре и литературе, в строительстве новой государственности. По принятой терминологии это и называется контрреволюцией. Чем дольше это будет откладываться, чем больше будет длиться такая неопределённость, тем горше будет для нас кровавое похмелье… Взывать в такой ситуации к новой революции, после смуты снова выкликать смуту можно только или по причине смутного представления о природе революций вообще или исповедовать убеждение, что всякая революционность – это не катастрофа, а величина безусловно положительная.

«Лишь один из таких писателей…»

Восстановление русской литературной традиции после революционного погрома страны начала ХХ века, начиная с 1960-х годов, было обусловлено тем, что в обществе происходила ещё с довоенных лет реставрация, то есть созидание новой, никому пока неизвестной государственности. Реставрация, неизбежная после всякой революции. Или, как называли её мыслители, смена вех. Не восстановление, не возвращение прежней государственности, немыслимое и невозможное, а созидание новой. И отнюдь не по лекалам марксистско-ленинской догматики, а обращением к народной традиции. Да, это было сложное сочетание духовно-мировоззренческих движений, казалось вовсе несочетаемых. Но, тем не менее, именно оно составило содержание эпохи, ибо было единственно возможным спасением страны и народа. Спасение пришло, как и всегда, не оттуда, откуда его ожидали многие. Не извне, а трудной, мучительной духовной работой внутри страны.

Определялась и общая картина литературы второй половины ХХ века. С одной стороны «шестидесятничество», то есть творчество людей с революционным типом сознания, продолжавших строительство «нового мира», оставшихся верными революционным заветам своих дедов и отцов. С другой стороны, стали появляться писатели, восстанавливающие русскую литературную традицию, собственно и составившие магистральное направление русской литературы послевоенной эпохи: Ф. Абрамов, В. Шукшин, В. Астафьев, В. Белов, Ч. Айтматов, В. Распутин, В. Соколов, Н. Рубцов, Ст. Куняев, В. Чивилихин, А. Передреев, В. Кожинов и другие. Этот невероятный всплеск литературы, разумеется, был подготовлен писателями старшего поколения, оставшегося верным литературной традиции в таких условиях, которых, казалось, и быть не могло – М. Шолохов, А. Фадеев, М. Булгаков, А. Ахматова Я. Смеляков и другие… Это был невероятный духовный подъём в обществе, в центре которого была русская литература. Собственно говоря, литература нас и спасла, так как восстановление народного самосознания ещё в предвоенные годы началось именно с русской литературы.

Противоборство между этими направлениями в литературе и составило содержание культурной и духовной жизни этой эпохи. С одной стороны «шестидесятничество», продолжавшее в иных формах «революционные традиции» и поддерживаемое властью с другой – традиционалисты, поверявшие всё сущее народным самосознанием, литературной традицией и духовной природой человека. Итог этого противоборства хорошо известен, возобладало революционное сознание и «революционные ценности», которые не могли не привести страну и народ к новой революционной катастрофе девяностых годов, на этот раз либерально-криминальной.

В этом общем культурном и духовном движении 1960-х-1970-х годов находился и Виктор Лихоносов. Его «Осень в Тамани» (1970 г.) написанная прекрасным языком, вводившая читателя в мир русских летописей, представлявшая реальность в общем историческом течении страны и народа, была новым словом в литературе. Во всяком случае свежим словом. Надо отдать должное тем критикам, которые изначально распознали характер дарования В.И. Лихоносова. Его дар лирического, элегического повествователя. Общее течение жизни, связанное с дальним прошлым и нынешним душевным состоянием человека. Вроде бы, – ни о чём, и в то же время – о многом. Лирическое повествование, в центре которого находился даже не человек вообще с его переживаниями, а именно автор, писатель. Не социальные катаклизмы века и связанные с ними психологические потрясения людей. А вне событий и потрясений острое ощущение быстротечности и невозвратности времени, человеческого бытия. А это волнует всех.

Наиболее точно определил не только характер и природу творчества В.И. Лихоносова той поры, но и предвидел его писательскую судьбу Ю.И. Селезнёв. Он дважды обращался к творчеству тогда ещё молодого писателя. В статье «В одно сердце с людьми» в книге «Вечное движение» (М., «Современник», 1976) и в статье 1983 года «Чтоб и для души было. Перечитывая В. Лихоносова». В первой статье критик справедливо отмечал стремление писателя представить жизнь в её общем течении и единстве прошлого и настоящего: «Писатель рассказывает о врачующем душу чувстве родной стороны, чувстве, собирающем воедино прошлое и настоящее, открывающем человеку, что он – не просто сам по себе, вне родственной цепи предков и потомков». Даже предрекал ему смещение «от противопоставления своего «я» – «им» к осмыслению жизни народной».

Во второй статье, написанной всего лишь несколько лет спустя, перед своей кончиной, Ю.И. Селезнёв, возвращаясь к первой статье, отмечал, что в «ней сказано было не только справедливое». Вместе с тем подтверждал, что «главное в природе таланта писателя уже схвачено определённо». И, перечитывая его теперь, намеревался говорить «не о самой прозе». То есть собственно не о самих произведениях писателя: «Так что ныне речь у нас пойдёт хоть и о прозе Лихоносова, но всё же не о самой прозе, а скорее в связи с его прозой».

Да, это было продиктовано стремлением критика дать общую картину литературы того времени и определить магистральное направление её развития. И главным здесь он видел в обращении писателей к истории и духовным основам жизни, «дороге преданий» и «дороге исторической памяти». Творчество же В.И. Лихоносова давало основания рассматривать его с этой точки зрения. И всё же он оговаривался, что это была «дорога» «не одного только Лихоносова». Даже настаивал на этом: «Он далеко не единственный из писателей, решавших проблему современной значимости исторической памяти, традиции… Лихоносов – лишь один из таких писателей, что лишний раз подтверждает мысль об общем направлении идейно-творческих устремлений литературы 60-70-х годов».

Примечательным было это определение творчества В.И. Лихоносова явлением не столько литературной, сколько общественной жизни. При всём при том, что в критике того времени было обыкновением отдавать предпочтение «самой жизни» собственно литературе с её «вымыслом»: «Творчество Лихоносова должно быть понято в ряду важнейших общественных явлений», оно «относится к тем явлениям общественной, а не только лишь сугубо литературной жизни, к которым рано или поздно, но наша память заставит вернуться» (Ю.И. Селезнёв).

И поскольку герой В.И. Лихоносова – «учитель или писатель, интеллигент», Ю.И. Селезнёв прозорливо отмечал, что именно в этом направлении может развиваться его талант, в постижении этой сферы нашей общественной жизни: «Перечитывая сегодня Лихоносова, невольно думаешь: было бы величайшей несправедливостью, каким-то обманом даже собственных начинаний – не вернуться писателю к своему герою – учителю уже на новом жизненном материале…»

Критик считал, что в творчестве В.И. Лихоносова завершается первый этап его творчества и начинается некий новый, никому, кроме самого писателя неизвестный: «Последние повести писателя … обещают качественно новые вершины. «Лирик» Лихоносов осваивает в этих повестях объективную манеру письма, не отказываясь вместе с тем и от лиризма. Очевидно, Лихоносов завершает первый этап творчества».

Ю.И. Селезнёв предрекал, что именно на этом, таком сложном интеллигентском поприще, в нашем общественном сознании так часто искажаемом, В.И. Лихоносов найдёт своё истинное призвание: «Чему он научил учеников своих? Кем они стали, по какому пути жизни пошли? Неужели так и не вложил он ни в единую, доверенную ему душу, идею в волю богатырства? Современного богатырства. Кто ответит на все эти вопросы, кроме самого писателя? А отвечать необходимо, ибо, как понимал уже десять лет назад его герой, безответственность рождает безответственность». И словно предвидя такой непростой писательский путь В.И. Лихоносова, критик задавался вопросом: «Что скажет нам о сегодняшней судьбе того же или нового молодого поколения писатель? Время покажет». Время показало иное, совсем другое, что только подтверждает прозорливость критика Юрия Ивановича Селезнёва.

Критик О.Н. Михайлов, «дружок златоуст», «бедовый и речистый» тоже предвидел иное развитие писателя: «О внутренней последовательности Лихоносова: постепенное сужение кругозора до одной точки – малой родины – должно было смениться для его лирического героя процессом обратным…». Как говорится, дружба дружбой, а «табачок», то есть литература, как и должно быть, – врозь…

Признавая, что главным, ведущим в прозе В. Лихоносова было и осталось всё то же лирическое начало, «создание особого музыкального настроения», «внутренней музыки», «этот рассеянный свет, музыка, этот слог, пленительный и изящный, сотканный из какого-то, кажется, неземного вещества, которое, верно и зовётся веществом искусства», О.Н. Михайлов вместе с тем отмечал, – «что-то мешает нам до конца разделить эту симпатию к герою». В нашей критике и литературоведении давно повелось так, что характеристику автора по деликатности относят насчёт его «лирического героя», хотя понятно, что писатель творит героя, а не герой писателя. Это де у него такой «лирический герой», неприкаянный, склонный к «охоте к перемене мест», «умилённо предаётся нарциссизму», а сам писатель, автор – он патриот и «напоминает о высоких традициях классики».

О.Н. Михайлов довольно точно распознал в творчестве В.И. Лихоносова и тип его «лирического героя», и самого автора. Того, свойственного и русской литературе и российской жизни «скитальца» в родной земле, о котором говорил Ф.М. Достоевский в своей речи при открытии памятника А.С. Пушкину в Москве в 1880 году. Неслучайно в суждениях критика возникает всё то же имя – Алеко, уже современного: «Любование собою, своими интеллигентными переживаниями, воспоминаниями, «снами» опасная грань, могущая привести героя разве что на бесплодные позиции этакого «современного Алеко» (Олег Михайлов, «Страницы современной прозы», М., «Современник», 1984). Это – не похвала и не порицание, но констатация факта, так как иным ни автор, ни его «лирический герой» стать не могут и надо рассматривать то, что есть.

О.Н. Михайлов, надо отдать ему должное, несмотря на дружбу с писателем (свои размышления о его творчестве так и называет, «Разговор с другом») осознал и точно выразил ту опасность, которая подстерегала В.И. Лихоносова на его исключительно «лирическом» поприще: «Но мы знаем примеры, когда рассказ «от себя» превращается в рассказ «о себе», любование миром парадоксально оборачивается любованием собою, собственными переживаниями, тонкостью и интеллигентностью своей души… В итоге, всё более истончаясь, такое эгоистическое искусство теряет остатки первородства, и даже слово, лишённое жизненных соков, обнаруживает свою дистиллированность, вываренность, книжность».

Кроме того, этот критик тоже распознал, что в творчестве В.И. Лихоносова завершился некий этап: «При всей одарённости писателя, чистоте слога, при всем богатстве фантазии мысль его останется цепенеть в холодной книжной рассудочности, если будет обращена только в прошлое… Когда был исчерпан небольшой запас впечатлений, давший материал для рассказов, В. Лихоносов пошёл как бы вглубь собственной биографии».

Но наиболее точно определила, так сказать, творческий метод В.И. Лихоносова Ольга Кучкина, размышляя о его повестях «Осень в Тамани» и «Чистые глаза» («Именно потому, что талантлив…», «Литературное обозрение» № 8, 1973), «Литература и современность», (№ 13, 1973-1974). Она оговаривалась, что «намеренно пыталась выявить и обнажить определённые – огорчительные тенденции в творчестве Виктора Лихоносова. Именно потому, что он талантлив». Её не очаровала ни лиричность, ни музыкальность прозы писателя, ибо она, как и должно критику, задалась вопросом о том, как писатель мыслит, как понимает этот мир. И не без оснований обнаружила несоответствие неоригинальной мысли и самой словесной ткани произведений: «Литератор, желающий вступить на тропу властителя дум, больше, нежели кто-либо иной, обязан помнить: мало хорошо писать, нужно хорошо думать. Ложное направление может увлечь талант с истинной дороги в сторону, слабая мысль может увязнуть в болотной топи ложных умозаключений… «Тихий» Лихоносов предложил свою положительную программу, сводя её – вольно или невольно – к созерцательности, чуть ли не к молитвенному экстазу, погружённости в прошлое… К сожалению, вся повесть напоминает платье, сшитое, не из нового отреза, а из кусочков оставшегося от старого, из которого уже было сшито нечто».

Ольга Кучкина, к сожалению, оказалась права: «Казалось, писатель не хотел или не умел определиться, додумать мысль до конца, серьёзно разобраться в том, что стало материалом его прозы». Она точно подметила уже в его и «лирических», и «музыкальных» повестях ту особенность его писаний, без которой собственно писателя не бывает. Судить о людях не по их действительному достоинству, а по принадлежности – социальной ли, сословной ли, корпоративной ли, направленческой, по родовитости, по тому в мундире они или в рясе… И – мимо собственно человека. Это в полной мере сказалось у писателя в дальнейшем. Если "великие князья», «чины», «белые офицеры», то это уже само, как знак качества – замечательные во всех отношениях…

Но это как раз то, что изначально заметил у него Ю.И. Селезнёв. Не духовная сущность, а исключительно по принадлежности: «Натуральная картина: на автобусной остановке «два пьяных в дым казака сидели рядом и чокались пустыми стаканами»… Но и с интеллигентными героями Лихоносова порою не лучше… Но ведь и там, и там есть и другие, и их немало» («Чтоб и для души было»). И чарующая «лиричность» вместе с «музыкальностью» скрыть этого не может.

Характерный эпизод из писаний В.И. Лихоносова, прокомментированный Ольгой Кучкиной, из которого, как из семени произрастает весь «Наш маленький Париж». Один из героев, персонажей собирается в Париж. «Книг возьми, – сказал Ярослав Юрьевич. – Да, да, Костик! На улице Монтень Сент- Женевьев есть прекрасный магазин. Я купила там «Лолиту»… Дама, говорящая это, не хороша по Лихоносову. И вот она ездит по Европе, по Америке, – мелькнуло у меня, а все остальные, в сто раз лучше сидят дома. Может она и не плоха, судить сразу нельзя, однако, лучших её – то сколько. …Ах, да зачем же так-то? Какой счёт, какой делёж может быть у «совестливых» с «хитрыми»? Тут одно из двух: либо делёж, либо совсем иная жизнь, иная забота…». То есть – либо по Парижам слоняться, либо быть хорошим… Но совместить «совестливость» и «хитрость», писательство и блага жизни невозможно. Из этого однозначно читается, что и писатель вполне серьёзно хочет того же, что и «хитрые» – в Париж. Словно туда ездили испокон и теперь ездят «лучшие», а не наоборот… Удивительно то, что всё это было написано задолго до романа «Наш маленький Париж»…

К сожалению, эти резонные доводы не заставили писателя всерьёз задуматься над своим творчеством. Он усмотрел в них «политическую акцию» против него и «доносом наверх», которую подготовили «как раз либералы». А критик сыграла роль «наводчицы». («Дарьял», № 2, 1997). То есть всё произошло так, как предвидел ещё М.Ю. Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени», когда всякая критика «едва ли избегает упрёка в покушении на оскорбление личности!»

Видимо, писатель и сам вполне осознавал это своё сакраментальное, тщательно скрываемое обывательское желание. Это своё положение. Кажется, именно этим обусловлено то, что периодически, на протяжении всего своего творческого пути, он делал довольно странные кокетливые заявления: «Я не считаю себя писателем… Мне просто повезло. Писатели – другие люди, они литераторы до мозга костей. Я какой-то ленивый даже… Просто Господь меня пожалел». («Литературная газета», № 49, 2012). Мол, если при всём «напоминании о высоких традициях классики» (О.Н. Михайлов), выйдет какая-то глупость в суждениях о русской литературе, то что с меня возьмёшь, я ведь «не писатель». Тот же смысл имела и игра в «провинциализм», хотя между классиками, многие из которых были людьми сельскими, по этому признаку различия никогда не предпринимались. С. Аксаков, А. Фет, Л. Толстой, М. Шолохов – «провинциалы»?.. «Не писатель», но в статусе писателя, со всеми вытекающими, по тем временам серьёзными последствиями. «Не писатель» но каждую минуту своей жизни помнящий, что он – «писатель», а потом уже всё остальное. Словом, писатель, даже не подозревающий о том, о чём писал В. Розанов: «Писателю необходимо подавить в себе писателя («писательство», литературу). Только достигнув этого, он становится писатель».

И ещё суждение о В.И. Лихоносове одного из самых талантливых критиков той эпохи Игоря Дедкова. Суждение не только о, по общему мнению, неудачном романе В.И. Лихоносова «Когда же мы встретимся?», но и вообще о его творчестве и его личности. Критик записывает в «Дневнике» 26 января 1979 года: «И сам автор, и его герои, захлёбывающиеся в болтовне, чаще всего пошлой, – не вызывают к себе ни малейшего уважения. Было бы возможно, вернул бы, забрал бы назад все добрые слова, сказанные или написанные мной об этом писателе» («Дневники», М., Пресс-Плеяда, 2005).

Игорь Дедков кроме этого беспощадного отзыва о творчестве В. И. Лихоносова занёс в свой дневник после личного знакомства с ним в 1981 году: «По фотографиям и некоторым сочинениям «про любовь» я представлял себе Лихоносова если не красивым, то обаятельным, даже привлекательным человеком… И ничего былого – былого света – я в этом лице не разглядел. Возможно, что-то и было в более счастливую и чистую пору. Теперь же все стёрто, и поверху – лишь следы малопочтенных страстей и помельчавших переживаний». (В. Огрызко, «Литературная Россия», 07.04.2006). Что же касается романа «Наш маленький Париж», то Вячеслав Огрызко в той же публикации сообщал поразительный факт: «Когда я в 1990 году составлял сборник «Слово исповеди и надежды: письма русским писателям» Лихоносов показал мне целый пакет с конвертами разъярённых читателей». Но это, как понятно, осталось никому неведомым.

Я привожу отзывы о творчестве В.И. Лихоносова той поры именно серьёзных критиков. Не на лёгкие же журналистские отзывы полагаться, которые из всяких, вовсе не литературных соображений могут сформировать любое «мнение» и любую «нужную» репутацию.

Видимо, и сам писатель после лирических повестей, осознавал то, что в его творческой судьбе наступает какой-то новый этап, новый период. И он свой выбор сделал. Он обратился к истории казачества, к этому для него малопонятному аспекту российской жизни. И на десять лет, по его словам, засел в архив. Так у него начала складываться своеобразная книги, которую по жанру и романом-то назвать невозможно – «Наш маленький Париж». Но дело тут оказалось вовсе не в казачестве, которое, судя по его писаниям, так и осталось для него некой экзотикой, а не характерной стороной российской жизни. Тема сама по себе не спасает. Всё определилось тем его духовно-мировоззренческим багажом, с которым он приступил к этому роману.

В.И. Лихоносов дерзнул постичь драму русской истории ХХ века, после революционного крушения России в начале века, вплоть до нынешнего дня. Как совершенно очевидно, не вполне осознавая то, какие омуты его ожидают, что с его тонким даром лирика без основательных знаний и без кардинального пересмотра своего творческого хозяйства, это, по сути, невозможно. Да и по причине своей писательской практики смутно представляя природу лирики, то, как опасно погружаться в её «мировые туманы»: «Человек, заломивший руки, познавший сладострастие тоски, обладатель всего богатства мира, но – нищий, ничем неприкрытый, не ведающий где преклонить голову. Этот Человек – падший Ангел – Демон – первый лирик. Проклятую песенную легенду о нём создал Лермонтов, слетевший в пропасть к подошве Машука, сраженный пулей …Люди, берегитесь, не подходите к лирику. «Он не змеёю сердце жалит, но как пчела его сосёт». Он вышел из того проклятого логова, которое вы обходите, крестясь…» (А. Блок, «О лирике»).

Поражает то, какие облегчённые понятия и упрощённые установки в качестве основных он выдвигал для постижения народной драмы ХХ века: «У меня течение времени, истории простой личной жизни на фоне событий, вдали и вблизи событий – как это и бывает с нами». Но время течёт для всех в равной мере – и для праведников, и для грешников, и для героев, и для злодеев. И для всех оно – быстротечно и невозвратно. Но взяв такой аспект в качестве основного, в конце концов можно потерять возможность различения добра и зла. Не потому ли писатель в своём итоговом «Эхе родном» оставляет то, полагая, что оно близко читателю, чего следовало бы стыдиться…

Нам могут сказать: а зачем теперь-то после всего, всё это анализировать и писать об этом? Зачем теперь-то ворошить это несчастье писателя? А писать обо всём этом и после всего необходимо потому, что явление В.И. Лихоносова, как точно определил ещё Ю.И. Селезнёв, более общественное, нежели литературное. Более мировоззренческое, нежели собственно художественное. Что явленный им тип воззрений в литературной личине оказался в нашем обществе очень уж распространённым, по своему характеру очень уж ядовитым и стоил нам больших бед, исход которых пока не вполне ясен…

Продолжение следует