Культурный проект «Родная речь»

1333

История с историей кубанского казачества

Учусь удерживать вниманье

долгих дум.

А.С. Пушкин

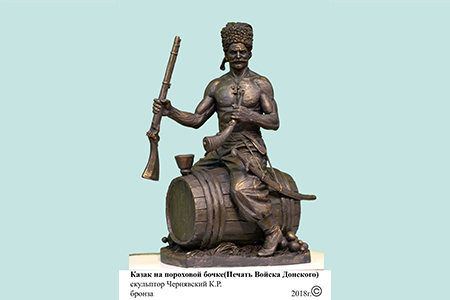

Более двух веков прошло с тех пор как, бывшие запорожцы, верные черноморцы в 1792 году по Указу Екатерины II были переселены на берега Кубани, где им предлежали «бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». Более двух веков учреждения Императрицей и создания князем Григорием Потёмкиным Черноморского, позже – Кубанского казачьего войска. Но не дата сама по себе побуждает вернуться к первоначальной странице истории кубанского казачества. Но то странное положение в исторической науке на Кубани, которое сложилось давно и продолжается до сих пор, в понимании и толковании своей истории. Оказывается, что и до сих пор всё ещё точно не исчислена история Кубанского казачьего войска, когда и самого казачества в его традиционном виде не существует в России вот уже более века. При всём при том, что она не даёт никаких оснований для двоякого её понимания, так как водворение Черноморского войска на Кубань осуществлялось по высочайшему повелению и проводилось организовано. То есть, носило все признаки грандиозного события. Справедливо писал в своё время Иосиф Бентковский, что это переселение бывших запорожских казаков в Черноморию составляет, бесспорно, великий акт распространения русского элемента на Северном Кавказе, который «история в видах истины и полноты обходить не должна»: «Переселение Черноморского войска из-за Буга на берега Кубани, в целом его составе, представляет единственный случай в истории заселения наших вообще окраин, что одно это уже придаёт ему особенное историческое значение, к сожалению, до сих пор не выясненное ещё как бы следовало» («Заселение Черномории с 1792 по 1825 год», 1880 г.). Вернуться к первоначальной странице истории Кубанского казачьего войска понуждает и то, что она не остаётся бесстрастным прошлым, но так или иначе связана с нашей нынешней жизнью. Примечательно и то, что история кубанского казачества в исследованиях историков не носила, как должно, постоянного характера, но изменялась во времени в связи с теми или иными соображениями, отнюдь не историческими. Это странное положение существует, к сожалению, и теперь. Сводится оно к тому, что к реальной истории Кубанского казачьего войска прибавляется сто лет… По причине того, что история его вдруг стала исчисляться по старшинству от Хопёрского полка, с 1696 года, то есть с того времени, когда не было ещё ни Хопёрского полка, ни Черноморского войска…

Подтверждением того, что эта странная история с историей Кубанского казачьего войска связана с нашим нынешним бытием является и то, что в наше время двухсотлетие войска было отмечено так же, как и его столетие в конце ХIХ века: вместо двухсотлетия, было предписано свыше отмечать его трёхсотлетие, причём, по причинам этого не предполагавшими. Об этом свидетельствовала юбилейная научная конференция в станице Полтавской 23-27 сентября (Краснодар, 1996), посвящённая трёхсотлетию кубанского казачества, а не его двухсотлетию. Нынешние кубанские историки, в своём абсолютном большинстве не посмели подвергнуть сомнению эту официальную установку, принимая её как аксиому, как исторический факт, каким она не является. Ведь старшинство войска – это, скорее, эмоционально-символическая величина нежели историческая.

К примеру, в год 215-летия Кубанского казачьего войска вышла книга историков, много сделавших по истории Кубани О.В. Матвеева и Б.Е. Фролова «Страницы военной истории Кубанского казачества» (Краснодар, 2007 г.), посвящённая его 310-летию. И историков, вроде бы, можно понять. Ведь они находятся в общепринятом установлении, тренде. Но мы, ведь, говорим всё-таки об истории, а не о том, какие обстоятельства мешают нам постичь то или иное явление. При этом механика подмены понятий до предела проста. Вместо реальной даты, которую трудно подвергнуть сомнению, которая и является-то первоначальной страницей истории кубанского казачества, берётся другая, причём, даже не дата, не событие, а всего лишь документ военного ведомства более позднего времени: «Старшинство Кубанского казачьего войска было установлено по Хопёрскому полку с 1696 г. (согласно приказу военного ведомства Российской империи от 28 марта 1874 г.). В 1896 г. Кубань торжественно отмечала 200-летие Кубанского казачьего войска. То, что эта дата условна, хорошо понимали современники с большим размахом отмечаемого юбилея». Чрезвычайно примечательна эта оговорка историков о том, что эта дата «весьма условна», то есть, не имеющая исторического значения. Но в таком случае, почему она отмечалась «с большим размахом»? И тем более, не было оснований считать её «более масштабной», чем столетие жития черноморцев на берегах Кубани. Так отмечала юбилей, как пишут историки, Кубань. Кубанское же казачество отмечало столетие создания своего войска и дарования ему земли на вечные времена, в честь чего было предпринято сооружение грандиозного памятника его основательнице, Императрице Екатерине II. И в Тамани сооружался памятник Казаку, в честь столетия войска, но никак не двухсотлетия.

Эта «традиция» искажения истории войска продолжается и теперь. Причём, уже не скрывая того, что отмечается старшинство войска, а вовсе не его действительная история. В частности, всероссийская заочная научная конференция в октябре 2011 года «Российское казачество: история, проблемы возрождения и перспективы развития» была посвящена «315-й годовщине официального старшинства Кубанского казачьего войска, установленного 28 марта 1874 г. по старейшему в войске Хопёрскому полку. Хотя годом образования полка является 1767 г., но история воинской славы казаков-хопёрцев связана с их участием в победоносном штурме войсками Петра I турецкой крепости Азов» (Краснодар, «Традиция», 2012 г.). При этом странную логику проявляют историки, отнюдь не историческую: годом образования Хопёрского полка является одна дата, но коль очень хочется, изменяют её на другую. Точнее дату, исторический факт подменяют исторически неопределённой декларацией об «истории воинской славы казаков-хопёрцев», которую «можно» толковать как угодно. Хотя изначально предшествующие историки не выделяли как-то особо хопёрцев из донского казачества, так как для этого не было никаких оснований. К тому же строго говоря, это были уже не хопёрцы, а новохопёрцы. После того, как по велению Петра I, были разрушены хопёрские городки за их поддержку Булавинского бунта, и в 1717 году был основан Новохопёрск, уже с иным составом его жителей. Не говорю уже о том, что годом образования Хопёрского полка был не 1767 год, а 1775 год, что в научных обсуждениях такие неточности недопустимы. В 1774 году это была ещё Хопёрская команда, а в 1775 году Екатериной II был учреждён собственно Хопёрский полк. Да и о «воинской славе казаков-хопёрцев» следует говорить с большой осмотрительностью, так как поддержка ими бунта Кондратия Булавина, а потом, пообразованииХопёрского полка, по сути, нежелание переселяться на Кавказ, куда им высочайше следовать было велено, невозможно объяснить «воинской славой» современными патриотическими декларациями о служении Российскому престолу и Отечеству.

Но что значат свидетельства историков предшествующих для историков нынешних, если они, как видно для того, чтобы не считаться с ними, относятся к ним довольно уничижительно: «С лёгкой руки П.П. Короленко, Ф.А. Щербины, В. А. Потто в дореволюционной историографии было создано немало мифов, которые продолжают бытовать и сегодня». Действительно ли эти историки создали «немало мифов», ещё вопрос, а вот то, что историки нынешние участвуют в новом мифотворчестве далеко небезобидном и даже опасном, очевидно.

Останавливаюсь на этом аспекте истории потому, что это – не досужая игра в даты, но важное духовно-мировоззренческое положение, из которого неизбежно следует определённое и жизненное положение. Ведь не признавая факта переселения верных черноморцев на Кубань первоначальной страницей истории Кубанского казачьего войска, тем самым, Императрица Екатерина II не признаётся создательницей Черноморского, позже Кубанского казачьего войска (даже с сооружением грандиозного памятника ей в Екатеринодаре). А вместе с тем, вольно или невольно отрицается главное – дарование ею земли черноморцам, кубанцам на вечные времена. А упоминание при этом Императора Петра I предполагает, что он якобы был создателем Кубанского казачьего войска, а не Екатерина Великая. А стало быть, рано или поздно может сложиться ситуация, аналогичная той, которая описана в «Повести временных лет», в чудной новелле о «Выборе веры» великим князем Владимиром, Крестителем Руси, с сакраментальным и трагическим вопросом: «А где земля ваша?»… И что мы на него ответим? Сошлёмся на какой-то ведомственный приказ, не имеющий никакой юридической силы? Во всяком случае так было до 2007 года, когда успешно завершилась долгая и сложная дипломатическая акция по возвращению кубанских казачьих регалий из США на родину, в Россию. И главное – возвращение Высочайшей милостивой грамоты о даровании Черноморскому войску земли на вечные времена и определения её границ: «Усердная и ревностная войска Черноморского нам служба доказали, в течении благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны… Мы потому желая воздать заслугам войска Черноморского учреждением всегдашнего их благосостояния и доставлением способов к благополучному пребыванию, всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Финагорию со всею землёю, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ея к устью Лабинскомуи Редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли, с прочих же сторон разграничение указали мы сделать генерал-губернатору кавказскому и губернаторам екатеринославскому и таврическому через землемеров обще с депутатами от войска Донского и Черноморского»... Но и с новым обретением Грамоты Екатерины II в аргументации историков ничего не изменилось. То есть, сложилось такое положение, что Грамота, как главный юридический документ, сама по себе, а история войска, абсолютно ей противоречащая, сама по себе… Но так в истинно исторической науке не бывает…

Петр Ткаченко

Продолжение следует

Свежее из рубрики