Культурный проект «Родная речь»

15466

Последнее задание

Автор: Петр Ткаченко

Командир разведывательного батальона украинской бригады подполковник Слесарчук вызвал к себе майора Константина Потапенко для постановки ему очередной задачи. Дело предстояло деликатное и, как он полагал, с ним лучше мог справиться именно он, майор Потапенко. Грамотный офицер, сообразительный и рассудительный человек, умеющий адекватно реагировать на непредвиденные обстоятельства и принимать правильные решения. Надо было малой группой, малой гурткой совершить краткий рейд на российскую сторону, на, так сказать, временно оккупированную противником территорию. К тому же, это были знакомые места для Потапенко, его родное село, и как думал Слесарчук, это обстоятельство было главным условием успеха предстоящей операции. Кроме того, намечалось его назначение на вышестоящую должность, и от исхода этой операции зависело состоится это продвижение его по службе или нет.

Войдя в кабинет к комбату и доложив о прибытии, майор Потапенко удивился тому, как тот его встретил. Вышел из-за стола, поздоровался за руку, пригласил сесть, назвал его по имени, чего раньше не было. Ведь Слесарчук слыл не то что до предела требовательным начальником, но довольно жёстким и даже грубым. Есть такая категория офицеров во все времена и во всех армиях, которым должность достаётся, видимо, не по чину, не по их способностям, и тогда у них остаётся единственное и верное средство выглядеть настоящим командиром – жёсткое отношение к подчинённым. Общение с ними у них ограничивается нередко разносами. И ничего ведь не скажешь, не возразишь – высокая требовательность предписана им по самому их служебному положению. Майор Потапенко всё это чувствовал, а потому и недолюбливал его. Такая напускная требовательность была неуместна даже в обычной обстановке, в мирное время, а в боевых условиях она только мешала делу и раздражала. Хотя и создавала в глазах начальства репутацию настоящего командира, готового для выдвижения на вышестоящую должность.

Вместе с тем, Слесарчука нельзя было назвать эдаким отъявленным солдафоном. Он многим интересовался, был даже довольно начитан. С претензией на интеллектуальность. Любил порассуждать о таких таинственных сторонах человеческой жизни, какие другим и в голову не приходили. Но понимал их в меру своего разумения. Порой даже нельзя было предположить, что такие идеи и такие соображения могут присутствовать в его служилой голове. О себе он мнил, конечно, больше, чем значил на самом деле, этого, разумеется, не зная.

Был он широкоплечий, с непомерно крупной головой. Лысеющий, редкие, не то седеющие, не то от природы пепельные волосы, были всегда аккуратно прилизаны. Майору Потапенко всегда казалось, что он больше похож на немца, чем на южно-русского человека. Но главное – он так пристально смотрел на людей своими сероватыми, словно выцветшими глазами, так сверлил собеседника взглядом, что каждый, с ним говорящий, заранее чувствовал себя словно в чём-то виноватым. По всему было видно, что он уверен в себе, ни в чём не сомневаясь. Сомневаться в себе могут ведь совсем немногие люди.

– Тут такэ дило, Костя, – начал доверительно и даже ласково Слесарчук, – нада сходыть, збигать в Гончаривку, з вэчира, як тикэ стэмние. Колы именно, скажу потом. Визьмы з собой двух бойцив, нэ бильшэ. Одбэры самих свидомых. Шоб там нэ засвитыться.

– Так Гончаривка – цэ ж моя батькивщина, мое родовыще, там у мэнэ батько и маты живуть, – возразил майор Потапенко.

– Так того ж я тэбэ, а нэ когось другого, туда и посылаю, – твёрдо ответил Слесарчук. –Ты там всэ знаешь. Як туда скрытно попасты и як вэрнуться. Тай батькив заодно провидаешь, уже ж давно их нэ бачив.

– Так-то воно так, – раздумчиво ответил Потапенко, размышляя над тем, о чём сообщил ему комбат. Уже готовый было высказать свои соображения о том, что идти ему в родное село, может быть, и не лучший вариант, что это может стать не условием успешного выполнения задания, а наоборот, может вызвать какие-то непредвиденные обстоятельства, которых заранее предусмотреть невозможно…

Но комбат, не дав ему заговорить, вдруг спросил:

– А дружына твоя, жинка дэ сичас?

– Та була у моих, в Гончаривки, а колы тут началась война, уйихала к своим, дитэй спасая. Но там шо-то нэ заладылось, и вона, мабуть, уже вэрнулась. Наверное уже дома.

– Ну вот, заодно побачишь жинку и дитэй. Так вот, Костя, – продолжал Слесарчук, – дило такэ. Там, в Гончаривки вэчэром будэ собрание, в школи. Будуть избэрать самоуправление. Захотилы стать москалямы. Надо их проучить. – Он помолчал, словно ожидая какой будет реакция Потапенко на сказанное им, а потом уже тише, чуть ли не шёпотом, словно чего-то опасаясь, добавил. – У нас есть сведения, что там собэрэться на совещание начальствующий состав российских соединений. Ось их и нада там накрыть. Колы выходыть, я тоби скажу, но на пидготовку даю два дни. Обдумай як всэ зробыть, а потом мини доложыш. Закавыка тут в том, шо нада ликвидировать объект, но так, шоб цэ носыло уси прызнакы якогось нэсчастного случая. Иначе можно було использовать артиллерию, ракеты или дроны. Но цэ – нэ той случай. Кого с собой визьмэш?

– Та, наверное, сержантив Вдовиченко и Сергиенко.

– Ну и добрэ. Давай, иды и обдумай як всэ зробыть, вси дитали. А потом ище помаракуем вмисти.

Майор Потапенко уже было направился к выходу, но Слесарчук остановил его:

– Да, ище одно. Там, рядом с твоими батькамы жэвэ сосидка Галютка Солоха. Колы побачишь ии, скажы, шо всэ остаеця в сыли. Мы ничого нэ забулы. И всэ. И бильшэ ничого нэ кажи. В общем, пэрэдай од мэнэ привет.

С каким-то и вовсе тяжёлым и даже тупым чувством вышел Потапенко от своего начальника. Особенно его удивило то, что он знает Галютку да ещё передаёт ей привет. Откуда он мог знать эту язву? Но как уже довольно опытный разведчик, Константин, конечно, догадался откуда Слесарчук знал эту издёрганную, вечно чем-то обиженную и всем недовольную Галютку. Но не мог сразу поверить в это. А потом решил, что, видимо, именно такие люди и становятся осведомителями и доносителями. Но ведь жить рядом, улыбаться, щебетать с людьми и за ними шпионить, куда-то доносить на них?..

Галина Солоха, Галютка, как её называли все, давно жила в Гончаривке, с молодости, когда вышла сюда замуж. Но мужа у неё уже не было. Хотя был он мужик работящий и не особенно пьющий, но она его вечно пилила. Особенно когда дети разлетелись по свету, и они остались вдвоём. А потому чаще всего общалась со своими соседями Потапенковыми – Александром Алексеевичем и Марией Петровной, пенсионерами. Чуть что, забегает к ним, даже вроде бы, и без всякого повода. Но поскольку была она женщиной довольно вздорной, Александра Алексеевича остерегалась, так как он её спынял, сдерживал, ставил на место. Особенно в её разглагольствованиях о москалях, которые ей якобы жить просто не дают.

Родом она была из Львовской области. И как только здесь началась война, решила уехать на свою родину насовсем. Там у неё были сёстры. Но через год вернулась притихшая и приниженная, благо хата тут у неё оставалась, а иначе пришлось бы идти по миру. На вопрос Марии Петровны, как там и почему она вернулась, ответила так:

– Пока булы у мэнэ гроши, я була хароша, а потом мини нигдэ миста нэ найшлося. И добавила, что ей обидно, так как была она старшей, воспитывала сестёр. И потом помогала им, пока они учились. Словом, как всегда: родня срэдь била дня, а ночью нэ попадайся. После такой поездки на родину, она, вроде бы, присмирела.

Константин помнил её с юности, с тех пор как она с мужем поселилась рядом. Правда, его удивляло в ней то, что она кичилась своим украинством, демонстративно и как-то уж слишком чрезмерно. Ведь Потапенковы не были украинцами, хотя во всех документах и анкетах значились украинцами. Отец рассказывал Косте ещё в ранней юности, что родом они с Курской области, куряне. Они с матерью, только поженившись, переехали сюда, так как ему, как инженеру, предложили здесь хорошую работу. Да и не имело тогда особого значения, где ты живешь – в России или на Украине. Но потом, то ли при выдаче паспортов, то ли при их обмене, отца уговорили записаться украинцем. Сулили карьерный рост. Тогда он и изменил фамилию: Потапов на Потапенко. Такая, видимо, была тогда тайная политика украинизации. Удумали наивные по ветхозаветному образцу, взять себе людей из среды другого народа. Тогда казалось, что это действительно, не имело особого значения. Но оказалось, что от имени своего отрекаться безнаказанно нельзя, что это имеет последствия и порой трагические. – Так что знай, – говаривал тогда отец, что мы – Потаповы. Он даже вспоминал, как его уговаривали переменить фамилию: на Украине должны жить украинцы, это только хохлы живут там, где лучше, а на Украине – украинцы.

В последующей жизни Костя об этом как-то не думал, во всяком случае, не придавал ему значения. И только потом, а с началом войны особенно, это вдруг приобрело первостепенное значение. И невозможно было понять, как и почему это произошло.

Он, конечно, знал мову, балакал, говорил на ней. Но сказать о том, что хорошо знает украинский язык, не мог. Скорее, это была смесь украинского с русским, диалект, в равной мере понятный всем – и украинцам, и россиянам. На таком языке говорили не только в русско-украинском порубежье, но и во многих украинских областях и в некоторых российских. Да и в армии, в Збройных Силах Украины чаще общались на таком языке. А со своим непосредственным начальником Слесарчуком, когда дело касалось каких-то важных и сложных аспектов службы, не сговариваясь, и вопреки официальной установке, переходили на русский язык.

После получения задания майор Потапенко всё это время пребывал в странном состоянии растерянности, какой-то ноющей внутренней тревоги и даже боли. Он попал в некий безысходный тупик, выхода из которого не видел. Не идти на задание он не мог. Это только безответственные либералы снедаемые эгоизмом, рассусоливают о свободе выбора, не понимая того, как тесно связаны люди в воинском коллективе. Да, присягой, приказами и распоряжениями. Но не только ведь ими, но и ещё чем-то таким, что необъяснимо обыденной логикой, так как каждый является частью этого единого организма, выскочить из которого по своему хотению было невозможно. Но и подрывать в родной Гончаривке школу, в которой он учился, с которой столько было связано дорогого и прекрасного в его жизни, он тоже считал невозможным. Это значило перечеркнуть всю свою предшествующую жизнь с её радостями, любовью и надеждами. И ради чего? И от того, что ответа на этот вопрос не находилось, в висках отдавалось тупой, невыносимой болью. Он впервые в своей жизни не знал, что делать и как быть. Он думал больше теперь уже не о том, как выполнить задание, а как освободиться от этой боли. Что докладывать Слесарчуку, он в точности пока не знал. Но через два дня пошёл к комбату на доклад и уточнение предстоящего задания.

Постучав в дверь, он приоткрыл её. Слесарчук, увидев майора Потапенко, замахал ему рукой:

– А, Костя, заходи, заходи, я тебя, жду. – Ну как, – поздоровавшись, спросил Слесарчук. – Продумал план операции, придумал, нечто такое, чтобы соблюсти те условия, о которых я тебе говорил?

– Да как сказать. Первое и очевидное, чем можно воспользоваться, – там сохранилось старое печное отопление. Через крышу в эти трубы, дымари можно опустить что угодно и сколько угодно…

– М… да, – протянул Слесарчук. – Может быть, и так. Хотя это самое простое, и нашу причастность утаить будет трудно. Но если другого способа уничтожить объект нет, можно согласиться и на этот.

И потом, настроившись на свой обычный «философский» лад, Слесарчук пустился в рассуждения.

– Понимаешь, наших агентов, наших людей там, задерживают обычно со взрывчаткой в руках, с такой уликой, от которой уже не отопрёшься. Но ведь есть немало других способов сделать так, чтобы нанести противнику ущерб, а в то же время всё выглядело бы естественно, словно это произошло само собой, от какого-то стечения обстоятельств или несчастного случая. И это очень важно и чем нам надо пользоваться. Там, на русской стороне таких наших тайных и спящих агентов не выявляют из какого-то ложного гуманизма, что ли. Или потому, что это непросто делать. Хватают только тех, кто со взрывчаткой в руках. А тех, кто с более действенным средством, но не взрывчаткой, не считают опасными. Это довольно странно, но это так. Они, по старым советским или новым либеральным догматам всё ещё ведут себя так, словно война не идёт. А потому, всей мощью пропаганды внушают своим гражданам то, какие мы нехорошие. Словно противник на войне должен быть замечателен во всех отношениях.

Я тебе для размышления приведу только один пример. Ты заметил, как часто в открытой информации сообщается о том, что взрываются квартиры в многоэтажных жилых домах? Объяснение этого обычно такое, что, мол, взорвался газовый баллон или повреждена газовая система. Хотя никаких газовых баллонов и газовых систем в этих домах нет и не должно быть. Ну бывают, конечно, несчастные случаи, пожары. Но я говорю именно о взрывах. Люди учёные, специалисты, разумеется, знают истинную причину этих взрывов, но кто их слушает… А всё дело в том, что в бытовой технике, и в частности, в холодильниках, вот уже тридцать лет, как надёжный традиционный хладагент с хлором заменён на опасный, легко воспламеняющийся изобутан, который при определённых обстоятельствах приводит к непроизвольному взрыву. Итак, взрывы с пугающей методичностью происходят, при этом никто, вроде бы, и не виноват, так как причины их неизвестны. Вернее, они хорошо известны, но их скрывают и продолжают лепить о газовых баллонах, которых там нет. Я это говорю тебе к тому, что вот такие аспекты нам надо выявлять и использовать в нашей войне. Или ты не веришь в нашу победу?

– Да как сказать…

– Вот и ты уже, кажется, сомневаешься…

– Исход войны ведь решается на поле боя, а мы при всей западной помощи…

– Вроде бы так, – перебил его Слесарчук, – но мы, как люди военные, должны крепко помнить, что всё решается на поле боя. Человеческое общество же так устроено, что далеко не всё определяется оружием железным. Есть и иное оружие, которое надо беречь пуще оружия железного. Об этом свидетельствует вся история. Разве от внешних завоеваний погибали великие державы, государства и империи? Начиная с Древнего Рима и кончая Советским Союзом. Отнюдь нет. Они погибали совсем по другим причинам. От внутреннего разложения и прежде всего, правящего класса и той прослойки, которая по самой природе своей призвана определять мыслительные пути общества и которая горделиво называет себя «элитой». Ну и, конечно, от вырождения человека вообще, известного со времён библейских, которое происходит на наших глазах. А потому все разговоры о том, что Россия большая и сильная, что наши потенциалы несоизмеримы, – это в пользу бедных. Всё в мире свершается по иным путям и законам. И потом, люди ведь готовятся всегда к прошлой войне, а сейчас наступил совершенно иной её вид.

Сейчас умные люди, исследователи всё чаще говорят о том, что мы переживаем теперь библейские времена. Но люди всегда, изначально и до сего дня, жили в этих временах. А тот, несчастный, кто считает, что Ветхий Завет и Евангелие – это всего лишь история, что это писано о прошлом, а не о нас нынешних, тот не может объяснить ни истории, ни нашего времени. А без объяснения всё проваливается в небытие. Общество изначально расколото на тех, кто отпал от Бога, отказался от своей духовной природы, последователей Каина и тех, кто остался в своей вере, сынов Божиих. И этот раскол на каинскую и сифскую цивилизации сопровождает человечество во всю его историю. А нам уже давно подсунули провокационную идею классовой борьбы, якобы всё объясняющую – и природу человека, и то как устроено общество. Сколько интеллектуальных усилий затрачено попусту на пропаганду этой ложной идеи об устройстве человеческого общества. Но идея классовой борьбы ничего не объясняет, а лишь разрушает иерархию общества, тем самым, неизбежно сея в нём анархию и хаос.

– Ну, вы откуда начинаете, – с некоторым удивлением сказал Потапенко.

– А как же иначе, Костя. Мы ведь принадлежим человечеству, а значит вся его история – наша. А то явное разложение и вырождение человека, которое мы видим сегодня, разве оно только теперь началось. Оно тоже изначально. Но люди как-то находили в себе силы преодолевать его, не давать ему воли, не подпадать под его тлетворное влияние, сохранять себя. Это главное, что надо понимать во все времена, ибо от него зависит всё остальное. А теперь вот удалось всё-таки навязать людям всякие бесстыдства в качестве нормы и даже добродетели. Сколько, в то время, когда идёт война, таких убогих клоунов, увешанных цацками, по Киеву бродит, вдруг решивших сменить свой пол. А им надо мозги сменить и души подправить. В Книге Бытия говорится, что посмотрел Бог на землю и увидел её растленной, так как всякая плоть извратила путь свой на земле. И только после этого начинается всемирный потоп. То есть, не потоп стал причиной гибели первочеловечества, а то, что произошло с людьми, их вырождение. А потоп, уже только следствие этого. Так же и в наше время, если и случится всё-таки какая-то всемирная катастрофа – ядерная ли, экологическая ли, или какая-то иная, – не она будет причиной гибели человеческой цивилизации, причиной будет то, что произошло с людьми, их вырождение. Ты заметил, как в последнее время природа словно взбунтовалась против человека. Землетрясения, цунами, наводнения по всему свету – это, как и всегда, уже только следствие того, что произошло с человеком, с людьми. А в политическом руководящем слое во всем мире – какие-то фигляры, сплошные клоуны и макроны. Ну как же при этом не быть мировой катастрофе. Это – неотвратимо, если так продолжится и далее.

– Ну, будем надеяться, что человеческий разум не допустит этого, – уверенно сказал Потапенко.

– Нет, не так, Костя. На человеческий разум как раз и нет никакой надежды. Он уже не раз заводил и ещё может завести нас в такие дебри, из которых мы можем и не выбраться…

– Так на что же тогда надеяться? – перебивая его, спросил Потапенко.

– Заметь, Господь создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть, Бог дал человеку душу, но он ничего не говорит о его разуме. Более того, он не доверяет человеческому разуму и не надеется на него. А потому, столь подробно и наставлял нашего прародителя Ноя, как надо построить Ковчег для своего спасения. В Книге Бытия приведена прямо-таки техническая инструкция по созданию его.

Я понимаю, что мы не в силах изменить такого устройства мира, так как оно предопределено свыше. Но само знание того, как он устроен, вера в это уже выводит нас на какую-то совсем иную, неведомую до этого стезю. Что уж кичиться разумом, если на наших глазах опять и снова он заводит нас в какой-то глухой тупик. При всех достижениях науки, техники и технологий. Взять хотя бы тот же искусственный интеллект, с которым теперь носятся как с писаной торбой и как дурни со ступой. Ну совершено очередное научное открытие, необходимое в науке, в вычислительных процессах, во многих сферах современной жизни. Правда, неудачно названное, а, может быть, и преднамеренно так названное – искусственный интеллект, что само по себе провоцирует понимать его так, что он лучше природного, естественного интеллекта, а потому непременно идущего ему на смену. И в таком виде это внедряется в общественное сознание и именно так понимается, пожалуй, большинством людей. Так, тем самым навязывается всё та же ветхозаветная идея не умаления даже человека, а устранения его из этого мира. Вот что может наделать разум без духовных ветрил. Снова, как и всегда.

– Но это ведь общемировое явление, – осторожно вставил Потапов в патетическую речь Слесарчука. – И все в равной мере, что западные люди, что россияне, что мы находимся под крышкой гроба своего…

– Разумеется, это так. И всё дело в том, находит ли в себе силы народ, нация, государство сопротивляться этому или же безвольно следуют за навязываемыми им губительными догматами. Кстати, ты не задумывался над тем, почему это запад вдруг так осмелел. Со времени последней мировой войны и века ещё не прошло, а он вдруг объявил о стратегическом поражении России. И нас, украинцев вовлёк в это. Я думаю, потому, что там мировые стратеги решили, что их программа по уничтожению России, тайно принятая в конце войны, направленная на разложение, развращение и растление людей, а молодёжи в особенности, уже осуществлена. Главное дело, мол, уже сделано. Это ведь не только против россиян, но и против нас, и тогда, когда мы были в единой державе, и теперь, хотя и помогают нам, но не особенно с нами церемонятся. Помнишь программу Даллеса, директора Центрального разведывательного управления США? Мы будем вдалбливать в человеческое сознание культ насилия, секса, садизма и предательства. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. Литература, театры, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства… Ведь когда оглядываешься назад, приходишь к выводу, что вся послевоенная история является последовательным осуществлением этого плана. Да и сейчас мало что изменилось в этой области, даже тогда, когда уже идёт война… Пока что одни благие пожелания и декларации. Всё застыло словно в каком-то ступоре, из которого, как и всегда, может вывести единственное средство – какое-то грандиозное событие, какая-то грандиозная битва, что ли. И тогда все эти извращения рода человеческого куда и денутся. Это я к тому говорю тебе, что наше положение теперь очень сложное, но не безнадёжное. И заметь, ведь многими нашими агентами там являются сами россияне, идущие на сотрудничество с нами, причём, добровольно, по разным причинам, но чаще – из-за своей мелкой душонки. Это говорит о неблагополучии в обществе. И нам грех этим не воспользоваться

Ну всё, сегодня вечером приступай к выполнению задания. Жду вашего возвращения. Да ещё одно, – словно спохватившись, сказал Слесарчук. – Я должен тебе сказать об этом. Тут меня уже вызывали на беседу, обещают вышестоящую должность. Так вот, я рекомендовал на своё место тебя. Уверен, что ты справишься. Ну всё, иди. С Богом.

– Ну а если в ходе операции случится какая запынка, скажем, столкновение с противником?

– Действуй по обстановке, ты уже опытный разведчик. И потом, мы люди военные, ко всему должны быть готовы. Да и вообще, Костя, бойся жить, а не умирать.

Майор Потапенко вышел от комбата. И странное дело, после беседы с ним, всё представилось ему несколько в ином свете, не таким уж безнадёжным – и общая обстановка, и его предстоящая операция. И он пошёл готовить своих сержантов к выполнению задания. Он думал, что Слесарчук предложит ему какой-то свой, уж точно беспроигрышный план предстоящей операции, но было видно по всему, что такого плана у него самого не было. Надо же, – в сердцах подумал Потапенко. – Он знает, как устроен мир, но как вести эту странную, явно идущую к своему трагическому финалу войну, не знает…

Когда совсем стемнело, выдвинулись на передний край, заранее зная, где находятся посты и огневые точки россиян. Долго лежали, притаившись в бурьяне, вслушиваясь в тишину летней ночи, только иногда нарушаемую вдали автоматными и пулемётными очередями, словно проверяющими – все ли тут ещё живы.

– Ну, всё, хлопци, пошли, – шёпотом сказал Потапенко, легко толкнув сержанта Вдовиченко. – Володя, я – впереди. Ты – за мной метрах в десяти-пятнадцати. Игорь, – сказал Сергиенко, – ты – замыкающий. Рюкзак с гостинцами – у тебя. Если я на что напорюсь, сразу не отступайте, а то перестреляют вас как куропаток. А – в разные стороны, в шуршу и затаитесь в ночи, пока всё успокоится. Если со мной что серьёзное, далее пойдёте сами и действуйте так, как договорились.

Но тёмная облачная ночь и приборы ночного видения помогли им беспрепятственно добраться до села. Гончаривка тонула в темноте. Люди строго соблюдали светомаскировку. На улицах не было ни души. К школе подошли незаметно. Там окна тоже были затемнены, хотя оттуда и доносился какой-то глухой гомон. Потапенко несколько удивился тому, что на входе не было военной охраны. На крышу школы Потапенко и Сергиенко взобрались по пожарной лестнице. Вдовиченко остался внизу, на всякий случай, прикрывая разведчиков. Когда всё было готово, отошли на какое-то расстояние, и майор Потапенко привёл взрывное устройство в действие. Страшный взрыв разорвал тишину Гончаривки. Огромный факел огня осветил вокруг испуганные дома и хаты.

– Ну, вот и всё, – сказал Потапенко. – сейчас подойдём к моему дому. Я заскочу к своим проведать их. Надеюсь не на долго. А вы затаитесь поблизости в зарослях, в куширях и ждите меня.

Майор Потапенко подошёл в темноте, как тать, к родному дому. Сколько раз он уезжал отсюда и сколько раз возвращался. И когда был в военном училище и потом, когда уже служил офицером. И всякий раз сердце его трепетало от непонятной тревоги и радости. Радости встречи с родными – отцом, матерью, а позже с женой Оксаной и детьми – семилетним Сашей и пятилетней Наташей. Сколько именно здесь, а не где-то, хранилось для него самого дорогого в его жизни. Но впервые он подходил к родному дому ночью, остерегаясь и крадучись.

Жалобно скрипнула калитка. В доме было тихо. Он подошёл к входной двери, на которой в темноте нащупал замок. Дома никого не было. Постояв в раздумье у родного порога, он решил зайти к соседке Галютке, узнать где его родные.

В её доме тоже было тихо. Но входная дверь была заперта изнутри. Он легко постучал. И тотчас в комнате вспыхнул свет, что он заметил через щель в светомаскировке. Загремели замки и запоры, и Галютка, не спрашивая кто пришёл, словно кого-то ждала, распахнула дверь. Свет из коридора осветил Константина.

– А, это ты Костя. Видкиль ты взявся?

И он, почему-то вскинул руку и, указуя пальцем вверх, в небо, ответил:

– Оттуда.

– Тут такэ робыця, – затараторила Галютка. – Вроде бы, школа взорвалась чи шо. Шо робыця, и колы оно уже кончится. Стикэ можно издиваться над людьмы.

– А мои где? – перебил её Костя.

– Та вси ж пишлы в школу. Там собрание должно було буть, а потом обищалы кино. Давно у нас кина нэ було. Ось оны вси и пишлы – и батько з матэрэю, и Оксана з дитьмы…

– Да-а-а, дела, – растерянно вздохнул Потапенко. – А ты почему ж не пошла?

– Та я прэбулила.

И по тому, как она это сказала, сразу, словно ответ был заготовлен у неё заранее, он понял, что она врёт. Да и не выглядела она больной.

– Ну что, Галютка, скажешь мне теперь? Твоих рук это дело? Ты сообщила о том, где и когда будет собрание?

– Та ты шо – всполошилась она. – Та хто ж мог подумать, шо так може выйтэ.

– И что прикажешь мне теперь с тобой сделать? – спросил он и решительно передёрнул затвор автомата.

– Ты нэ зробыш цёго, – взмолилась она.

– Ещё как зроблю, уже давно зробыв, и не одну душу выпустил на волю из грешного тела. Теперь твой черёд.

– Нет, – она закрыла лицо руками…

Но стрелять в неё он не стал. Автоматная очередь прошлась поверх двери, высекая древесную щепу и осколки стёкол веранды. Галютка со страху упала на порог, думая, что уже убита. А он, решительно повернувшись, пошёл к своим бойцам. Сержанты уже бежали ему навстречу.

– Товарищу майор, шо такэ? – взволнованно спросил Вдовиченко.

– Да ничего особенного, шуганул тут одну шпионку и всё. Её стерву надо было бы шлёпнуть, но не хочу брать лишний грех на душу. Пусть живёт с этим подлюка.

– Мы же так можем себя обнаружить, – с упрёком сказал Сергиенко.

– Игорь, да мы себя уже давно обнаружили, и здесь в Гончаривке, и по всей Украине, и на всём белом свете. Всему миру уже сказали, кто мы такие – бандиты наёмные в своём родном доме. И я своими руками…

– Товарищу майор, та шо вы такэ кажэтэ, – попытался успокоить его Вдовиченко.

А он не стал говорить сержантам, своим подчинённым о том, какая именно драма произошла здесь, сейчас, этим вечером в его родной Гончаривке, и какая трагедия произошла в его жизни. Но они и в темноте заметили, что таким взволнованным, растерянным и даже злым их командир ещё никогда не был.

– Нет, хлопцы, так родину свою не защищают. Так воевать, можно и вовсе без родины остаться. Как я уже остался… Мне надо побыть одному. А вы идите и схоронитесь под той вербой, мимо которой мы шли, и ждите меня там. Если услышите выстрелы, бегите ко мне, а если нет, ждите пока приду. У нас есть ещё время.

И он пошёл, не зная куда и зачем. Происшедшего он не мог объять разумом, тем более поверить в него. Ему казалось, что это произошло с кем-то, а не с ним. Сердце его колотилось так, что готово было выскочить из груди, а он – раствориться без всякого следа в этом безбрежном и таком жестоком мире.

Всё в его жизни было кончено. Раньше он думал и надеялся на то, что эта странная война скоро закончится и всё станет так, как было прежде. Но чем далее, становилось всё яснее, что так, как прежде, уже никогда не будет. А теперь ему уже было невозможно ни что-либо поправить, ни тем более начать всё сначала. Всё сразу потеряло для него всякий смысл. В душе была такая невыносимая пустота, какую терпеть дальше было уже невозможно, да и не нужно. Он уже готов был совершить суд над собой, так как жить далее, было незачем. В таком жестоком и немилосердном мире он не хотел и не мог больше находиться, не хотел больше во всём этом бедламе участвовать.

В темноте наткнулся на какое-то бревно, лежащее у тропинки. Присел на него. Автомат поставил на землю между ног. Передёрнул затвор. И представил свою, обезображенную пулями голову. Нет, это невозможно было вынести, хотя так легко и просто можно было сделать. Ему было уже всё равно и всё едино. В конце концов не тот живёт больше, кто живёт дольше… И хоть так, хоть эдак у всех у нас впереди – вечность. Не надо доживать до седин, чтобы понять это. Всему ведь есть свой конец. Долголетний человек немногим отличается от всякого другого. Он – тот же цветок, только задержавшийся в своём увядании, век которого в сравнении с вечностью тоже ничтожен. Только душа всё переживёт, а его душа, кажется, уже всё испытала. Ведь главное, что могло произойти в его жизни, уже произошло. Он даже удивился тому, как такие простые истины не приходили ему в голову раньше.

Он присмотрелся к этому бревну и вдруг, даже в темноте, узнал это место. Здесь они бывали с Оксаной, гуляя тёплыми летними ночами по Гончаривке, когда он курсантом приезжал в отпуск. Присаживались на это бревно, бог весть откуда взявшееся и с каких времён здесь лежащее… Он поставил автомат на предохранитель, решительно встал и пошёл к своим бойцам.

– Всё, ребята, возвращаемся, – сказал он беспомощно и тихо. – Идём так же, Володя – за мною, Игорь – замыкающим.

Вернувшись в расположение батальона, он отправил сержантов отдыхать, а сам пошёл докладывать об успешном выполнении задания. Подполковник Слесарчук был на месте, несмотря на уже позднее время. Видимо, действительно ждал возвращения группы. Постучав, Потапенко вошёл в кабинет. Слесарчук торопливо пошёл ему навстречу:

– Ну как? Удачно всё прошло?

– Дальше некуда, – тихо сказал он. – И уже громче доложил:

– Товарищ подполковник, ваше задание выполнено успешно. При этом достал из кармана ручную ребристую осколочную гранату, вынул чеку и поставил её на стол. Слесарчук с ужасом смотрел на эту гранату, не зная, что делать и понимая, что предпринимать что-либо было уже невозможно…

Последнее, что увидел майор Потапенко – это красный облак, полыхнувший перед его глазами.

Дальше эта странная жизнь, вдруг утратившая свои исконные и извечные пути, продолжилась уже без него…

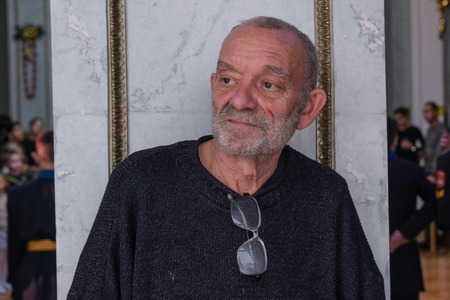

Пётр Ткаченко

«История не терпит суесловья. Часть десятая»

Автор: Петр Ткаченко

История с историей кубанского казачества

Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8, Часть 9

Как кубанцы хопёрцами не стали…

После того, как с 1774 года несколько опорных пунктов на Керченском проливе отошли к России, возникла необходимость связать Азов с нашими поселениями на Тереке непрерывной линией крепостей с водворением на ней казаков. В апреле 1777 года князь Г.А. Потёмкин представил Императрице Екатерине II всеподданнейший доклад об учреждении Азовской линии и переселении туда Волгского казачьего войска, половина которого семью годами ранее, ещё в 1770 году переведена была на Терек и образовала собою Моздокский полк. При этом Волжкий полк был почему-то переименован в Моздокский: «В 1769 году волжские казаки были переведены на Терек под именем Моздокского полка» (В.А. Потто).

Доклад Г.А. Потёмкина Императрице так и назывался: «Всеподданнейший доклад князя Г.А. Потёмкина об учреждении Азовской линии и переселении на Северный Кавказ Волгского и Хопёрского казачьих войск в 1777 году». Полки планировалось переселить одновременно, но главную надежду Г.А. Потёмкин возлагал именно на Волжкий полк, так как Хопёрский ещё только формировался. Сам Г.А. Потёмкин отмечал, что «переселение Волжкого войска на Терек главнейшим стало быть для меня упражнением». И далее – именно Волжскому полку, называемом порой войском, он придавал первостепенное значение в создаваемой им Азово-Моздокской кордонной линии: «Назначенным к переселению на ту линию Волжкому войску, о котором уже и удостоился я в прошлом, 1776 году, получить Высочайший указ, так же Хопёрскому полку донских станиц, и следовательно, в ненужном месте расположенному, указать перейти туда наступающею весною».

Князь Г.А. Потёмкин и создавал-то Хопёрский полк для его службы на Кавказе, а потому и отмечал, что этому полку «в ненужном месте расположенному», следовало идти на Кавказ. Ведь крепость Кизляр, построенная в 1735 году, и Моздок – в 1763 году были главными опорными пунктами Моздокско-Кизлярской линии. Но огромное пространство нашей степной границы между Тереком и Азовом оставалось незаселённым. Без учёта этого стратегического плана князя Г.А. Потёмкина не вполне понятна история отдельно взятых того или иного участка линии, того или иного полка: «Екатерина приказала перевести на Терек ещё часть волжких казаков, живших около Дубровки, и поселить их под именем Моздокского полка между самой крепостью и гребенскими городками. Казаки прибыли с Волги в 1769 году и были водворены на Тереке в станицах Галюгаевской, Наурской, Ищерской, Мекенской и Калиновской своим походным атаманом полковником, впоследствии генералом Савельевым, имя которого в своё время было так популярно между казаками, что сады в Наурской станице и поныне называются ещё Савельевскими» (В.А. Потто, «Кавказская линия», Ставрополь, издательство «Кавказский край, 1994 г., т.1).

Интересно было бы знать, почему Волжский полк при переселении на Кавказ был переименован в Моздокский. Хопёрский полк не был переименован. Хотя по этой логике (по месту дислокации) он мог быть переименован, скажем в Ставропольский…

Не буду напоминать долгую историю заселения Кавказской линии от Изрядного источника, пограничного поста с Черноморским войском до впадения Терека в Каспийское море, заселения полками, как туда прибывающими, так и там создаваемыми верховной московской властью. Касаюсь истории лишь тех полков, которые отвечают на вопрос об истории кубанского казачества.

Надо иметь ввиду, что положение Черномории изначально определялось тем, что с переселением Черноморского войска на Кубань, оно составило особую административно-территориальную единицу – землю Черноморского войска, так как было связано с политикой в отношении Крыма: «Кавказская проблема занимала подчинённое положение в решении Крымского вопроса, то после присоединения Крыма она приобрела самостоятельное значение» (В.Н. Ратушняк, «Очерки истории Кубани», Краснодар, «Советская Кубань», 1996 г.). И подчинялось войско сначала таврическому губернатору. В.А. Потто с некоторым удивлением писал о том, что «Черноморское войско странным образом подчинено было не начальникам Кавказской линии, а Херсонскому генерал-губернатору и составляло подобно Грузии, особый центр борьбы с горцами до самых времён Ермолова, когда и линия, и Грузия, и Черноморское войско соединились в единстве действий». («Два века Терского казачества (1577-1801)». Владикавказ, 1912, Ставрополь, 1991). Но и позже оно представляло собой отдельную административную единицу, не входя в состав Кавказской линии – Кубанскую область. Такое положение Кубани сохранялось и в последующем. А потому и рассматривать историю Кубанского казачьего войска всецело через истории Кавказской линии мягко говоря, не совсем оправдано.

И уж если определять старшинство, то логичнее было бы определять его в Линейном войске, где и находился Хопёрский полк, но не в Черноморском войске, куда он прибыл уже позже. И то справедливее и исторически более точно было бы определять его по волжким казакам, действительно старожилам этого края. Ведь сюда русские люди начали проникать с Волги ещё во времена первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного, который первым «жаловал» казаков, используя их во всех военно-политических акциях и оказывая им помощь в борьбе с врагами. Справедливо писал И.Д. Попко, что «знакомство русских людей с Тереком началось ещё в ХIV веке. Первые проникали сюда варяжским обычаем…». Как отмечалось историками уже нашего времени, «на Волге, где постоянно передвигались правительственные войска, рано возникли укреплённые города, вольному казачеству было трудно удержаться. Часть волжких казаков ушла в Сибирь с Ермаком, остальные переселились к 1610 г. на Дон, Терек, Яик» (Ю.Г. Аверьянов, «Казаки России», Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва, 1993 г.).

Уходили в недосягаемые места, в том числе и организованно, о чём писал И.Д. Попко: «Во второй половине ХVI века казаки эти, подбитые коноводами ушкуйниками, поднялись большой станицей (отрядом), посадились в струги с семьями и животными и выплыли весенним половодьем в Дон, откуда по Камышинке переволоклись на Волгу и пустились не незнаемым, конечно, путём к недосягаемому никакой московской погоней убежищу – устьям Терека».

Что же касается уже более позднего собственно Волжского полка (или войска), то он переселился с Волги на Кавказ ранее Хопёрского полка, в 1770 году, а окончательно – в 1777 году под именем Моздокского полка. Всё это свидетельствует о том, что старшинство в Линейном войске следовало бы определять именно по Волжкому полку, который вошёл в его состав в 1832 году. Но не в Черноморском же войске, так как хопёрская история в его предшествующей истории просто не присутствует. Об этом убедительно хотя и деликатно писал Ф.А. Щербина: «Так как хопёрцы вышли на р. Хопёр раньше, чем были разрушены две Запорожские Сечи – одна в 1709 и другая, последняя в 1775 году, то на этом основании хопёрцев надо считать старшею ветвью запорожцев, а черноморцев младшею. Но это едва ли так. Черноморцы в полном составе были раньше и запорожцами. Одно войско стало другим с изменением наименования. Во время же зарождения хопёрского войска запорожцы были в меньшинстве в рядах выходцев из Слободской Украины, а хопёрские выходцы в свою очередь составляли только незначительную часть донского казачества» («История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913). Вот откуда исторически следует старшинство в Черноморском, Кубанском войске – от запорожцев, но никак не от Хопёрского полка, тем более, что по выражению историка «старолинейцы составляли не казачье войско, а только полки». Кубанское же войско полковой организации не знало. И вообще, как считал историк, «хопёрцы – собирательное имя разного казачества, за разные времена и в разных местах. Хопёрцы никогда не составляли казачьего войска, с войсковою организацией и управлением». В таком случае, было вообще странным определять старшинство в казачьем войске по полку, который был казачьим лишь по наименованию…

Надо отметить, что уже при самом заселении Черномории и организации кордонной пограничной службы начало было складываться управление по примеру армейского, когда селениями командовали кордонные старшины. Это обернулось злоупотреблениями. Старшины начали нагружать селения разными хозяйственно-бытовыми заданиями, что не могло не вызвать возмущение казаков. И тогда атаман З.А. Чепега 19 ноября 1793 года удаляет кордонных старшин от командования селениями и даёт указание избирать в них атаманов (Алексей Ларкин, «Ольгинский кордон», Краснодар, «Традиция», 2020 г.). Таким образом, было восстановлено именно казачье управление.

Сказалось это и позже. А.П. Ермолов, стремившийся к единому управлению линией, в конце концов, вернул в курени атаманов. Даже тогда, когда в 1820 году Черноморское войско изъяли из подчинения таврическому начальству и, вроде бы, передали под командование Отдельного Кавказского корпуса, оно не переставало быть самостоятельным войском, со своей системой защиты кордонной линии, отличающейся от системы линейного войска. Это охватывало все стороны жизни черноморцев: «Различны были также и отношения черноморских и линейных казаков к горцам. Черноморец был миролюбивее по натуре и относился к врагу легче и гуманнее, чем линеец» (А.В. Ларкин). Хотя, заметим, это было продиктовано не «натурой» людей, а скорее, самим характером и особенностями организации их службы.

В конечном счёте всё ведь определялось самим характером кавказской войны, которая существенно отличалась от иных войн, которые приходилось вести России. Это хорошо понимали наиболее проницательные люди, к сожалению, не многие, такие как выдающийся военачальник генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов. Штаб его находился в Ольгинском укреплении, откуда он предпринимал первые походы в Закубанье на Черноморское побережье. Отсюда началось строительство в 1832 году Геленджикской кордонной линии. Здесь вырабатывались стратегия и тактика Кавказской войны, которые смутно понимались высшим руководством в Петербурге, в обществе и даже в военной среде. А.А. Вельяминов исходил из того, о чём он сам писал, что «Кавказ можно уподобить сильной крепости. Одна только безрассудность может предпринять эскападу против такой крепости». А потому он предлагал политику медленного продвижения и бесповоротного обустройства территорий, обживая их казаками. И, кстати, – совместно с горцами. Петербург же требовал от него карательных экспедиций для наказания горцев. «Но сим средством, – как он писал, – нельзя достигнуть покорения горцев». Он отлично понимал, что речь не может идти о капитуляции горских народов, чего от него требовал Петербург, а «речь могла идти только лишь о тонко разработанном компромиссе» (Яков Гордин, «Кавказ: земля и кровь», Санкт-Петербург», 2000 г.). Он даже избегал выражения покорение горцев, а говорил – «устроить их благосостояние».

Невозможно ведь объективно и честно объяснить всю сложность Кавказской войны, если политику России, согласно марксистской догматике с изрядной долей русофобии признавать «великодержавно-шовинистической», а горских народов – «национально-освободительной». Постарались на этом поприще и наши революционные демократы, о чём убедительно писал В.В. Декоев: «Такая тенденция была особенно характерна для революционных демократов (Н.Г. Чернышевского, Н.А Добролюбова, А.И. Герцена). Представители антисамодержавной политической мысли, они рассматривали Кавказскую войну в едином контексте социально-освободительных и антиколониальных движений против русского царизма». («Проблемы Кавказской войны ХIХ в.: исторические итоги; «Сборник русского исторического общества. Россия и Северный Кавказ», том 2 (150), М.; «Русская панорама», 2000). В том-то и дело, что причины этой войны крылись не только в стремлении России на Кавказ и к южным морям, но и в горских народах, силою исторических обстоятельств (малоземелье), поставленных в такое положение, что набеги и грабежи соседей были для них неотъемлемой статьёй дохода… Но как видим, объективное понимание Кавказской войны вырабатывалось сложно и многие десятилетия спустя…

За многие годы изучения истории и культуры кубанского казачества мне встретилась, пожалуй, только одна действительно аналитическая работа по историографии Хопёрского казачьего полка, реальная проблематика в которой оказалась не утопленной в красивых декларациях о казацкой славе и о служении престолу и Отечеству. И то статья не кубанского исследователя, а историка из Ставрополя – В.А. Колесникова: «Историография Хопёрского казачьего полка: от генерала И.Л. Дебу до отставного хорунжего П.Л. Юдина» («Кубанский сборник», № 1, 2006 г., научный редактор, составитель О.В. Матвеев). В ней автор даёт историю возникновения старшинства и, по сути, несостоятельность исчисления истории Кубанского казачьего войска по такому старшинству, так как это перекрывало пути постижения его действительной истории. Иными словами, историки всецело ограничивались реально-бытовой стороной дела, не касаясь духовно-мировоззренческой сферы, в которой-то и находится истинное постижение истории. А потому из таких работ не складывалась общая цельная картина заселения Северного Кавказа согласно проводимой политике имперской властью. Но главное состояло в том, что такое назначение старшинства в Кубанском войске понуждало исследователей заниматься историей хопёрцев, а не кубанцев, как аксиому повторяя догмат о том, что они – старейшие в Кубанском войске.

По сути, историк В.А. Колесников уже проделал ту работу, которую я намеревался делать и ответил на те вопросы об истории Кубанского войска, которыми я задавался. И я благодарен ему за это, так как его работа оказалась действительно аналитической и в полном смысле слова научной не только по форме, но и по содержанию, по существу рассматриваемой проблемы.

Эту главнейшую особенность организации Кавказской линии отмечал и В.Г. Толстов: «Кавказские казачьи полки, кроме Черноморского войска, жили совершенно самостоятельною жизнью, управлялись сами по себе… Мысль о соединении в одно целое всех казачьих полков и войск на Кавказе возникла давно в высших правительственных сферах» (В.Г. Толстов). Но соединение отдельных полков в единое казачье войско, как и соединение всех подразделений на Кавказе под единое управление не удавалось, хотя такое намерение было и попытки предпринимались: «В 1824 году генерал Ермолов снова поднял этот вопрос и даже представил подробный доклад о соединении кавказских казачьих полков в одно войско, но из этого опять ничего не вышло. Только в 1832 году все отдельные казачьи полки, кроме Черноморского, были соединены в одно целое войско под названием Кавказского линейного казачьего войска» (В.Г. Толстов). Но даже с образованием этого войска его трудно было назвать в полном смысле казачьим, так как оно имело полковую организацию и существовало по войсковому положению.

Показательно, что В.А. Колесников обозревал, видимо, по неистребимой «традиции», историографию именно Хопёрского полка, хотя писал о Кубанском казачьем войске. Или иначе уже и невозможно было говорить об истории Кубанского войска, так как эта недобрая «традиция» свелась к тому, что история Кубанского казачьего войска оказалась подменённой старшинством его по Хопёрскому полку, а, по сути, историей этого полка, причём, без всякого анализа того, действительно ли это так. Историк В.А. Колесников избежал этой «традиции», представив подробную историографию. А потому он имел полное право на довольно жёсткий упрёк предшествующим историкам в «низкой в тот период саморефлексии кубанского казачества, из рядов которого происходили и сами местные исследователи, … полученную ими от старшего поколения определённую заданность в виде летописей сплошных походов, сражений и героических поступков того или иного подразделения они, за редким исключением (П.Л. Юдин), так и не смогли преодолеть». Историк, по сути, упрекал предшествующих исследователей в том, что, приводя факты, они не осмысливали их в общей истории народа и страны.

Но ещё большее право он имел на упрёк современным историкам: «Осмысливая почти 15-летний период активных исследовательских усилий, направленных на изучение малопопулярной в советской региональной науке казачьей истории Кубани, можно констатировать, что современная генерация «казаковедов» логически завершают начинания своих предшественников ХIХ – начала ХХ в.в. В новейших статьях и монографиях всестороннему рассмотрению подверглось участие Черноморского и Линейного казачества в Кавказской войне, уточнены и по-новому оценены сюжеты, связанные с формированием полков, устройством кордонных линий, действия казаков во внешних военных компаниях империи, но в то же время гораздо меньше удаляется аналитической стороне кавказоведения». То есть, не уделяется внимания самому смыслу происходившего. И историческая наука о казачестве оказалась в каком-то хроническом ступоре, без какого-либо её развития.

В.А. Колесников обратился к первоисточникам, изначальным справочникам, таким как «Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком, собранный Афанасием Щекатовым» (М., 1808 г.). И, кажется, с некоторым удивлением отмечал: «Показательно, что в разделе «Казаки» данный словарь не упоминает хопёрцев, как таковых, видимо, по причине их малочисленности и относительно недавнего периода существования полка». Или – к такому основательному изданию, как «Статистическое описание Российской империи в нынешнем её состоянии…» (С.-Петербург, 1808 г.): «Сведения, помещённые профессором географии и статистики Е.Ф. Зябловским в его популярном для современников «Статистическом описании Российской империи», где говорится о гребенских, донских, запорожских, слободских, малороссийских, волжских, оренбургских, уральских, сибирских, черноморских, чугуевских и бугских казаках, но нет ни слова о представителях интересующего нас полка». То есть, не упоминается о казаках хопёрских.

А в таком авторитетном издании как «Военный энциклопедический лексикон» о хопёрском полку приводятся следующие строки: «В 1717 г. при построении Новохопёрской крепости (ныне уездный город Воронежской губернии) переведены были туда на жительство несколько сотен донских казаков, которые первоначально составляли гарнизон крепости. В 1777 г. из них составлен пятисотенный полк и переселён в Кавказскую область, в том же году в состав полка поступили пленные персияне и несколько семейств мирных горцев». И что удивительно, и здесь не упоминается о предположительной истории хопёрцев, связанной с Петровскими походами на Азов 1695-1696 годов, по которым и было определено старшинство Кубанского казачьего войска. Но если бы только старшинство определялось. Но была установлена новая история войска, его истинной истории не соответствующая…

Историография Кубанского казачьего войска, как впрочем, и Кавказской линии, отличается каким-то поразительным непостоянством и переменчивостью. Она изменялась, причём, радикально, в ту или иную эпоху по соображениям отнюдь не историческим. Это убедительно и показал в своём исследовании В.А. Колесников.

Складывается впечатление, что на каком участке линии, в каком войске, и в каком полку служил тот или иной историк, о том и писал, абсолютизируя своё подразделение, ставя его в центр событий Кавказской войны. Так собственно и произошло с Хопёрским полком: «Первым, кто по-настоящему проявил внимание к Кавказскому линейному казачеству, стал генерал-майор, сенатор Иосиф Львович Дебу», в его замечательной, содержательной книге «О Кавказской линии и присоединённом к ней Черноморскому войску…» (Санктпетербург 1829 г.). И понятно, ведь он был начальником левого (Терского), а с 1816 года – возглавлял правый (Кубанский) фланг Кавказской линии. Его работа положила начало изучению Кавказского линейного войска, что было и замечательно, и необходимо. Но мы говорим всё-таки о Черноморском, Кубанском войске… Так складывался некий стереотип в понимании кавказского казачества, когда кубанцы рассматривались не иначе как через линейцев, ядро которых якобы составляли хопёрцы, каковыми они не были.

С 60-х годов ХIХ века исторические материалы о хопёрцах начинают существенно отличаться. Скажем, в работах Василия Александровича Потто. Справедливо отмечал В.А. Колесников, что заслуги хопёрцев «вплоть до официального назначения им старшинства, особенно не рассматривались и не подчёркивались, а в различных изданиях, где речь шла о кубанском войске, традиционно повествовалось о переселении на Кавказ черноморских казаков».

Что стало причиной столь радикального изменения истории Кубанского войска: найдены новые архивные материалы, новые события по-новому открыли смысл происходившего ранее? Да нет же, всё определялось личными пристрастиями того или иного автора, что не позволяло представить общую картину Кавказской войны.

В высшей мере примечательно и то, как зарождалось это старшинство и чем оно тогда мотивировалось. Оказывается, всё началось чуть ли не с простой заметки, корреспонденции: «Что касается хопёрцев, то их «кавказская военная история» первоначально уступала вышеупомянутым очеркам, ограничиваясь лишь небольшой заметкой, посвящённой посещению великим князем Михаилом Николаевичем станиц 4-й (Хопёрской) бригады (1-2 мая 1867 года). На торжественном обеде в ст. Невиномысской Его Императорское Высочество произнёс тост за здоровье 4-й (Хопёрской) бригады, в котором несмотря на протокольность мероприятия, тем не менее, оказались озвучены важные аспекты. Так было сказано, что именно это подразделение является старейшим из частей Кубанского войска… Данная корреспонденция была подписана псевдонимом «Хопёрский казак И.К.», за которым легко угадывался один из будущих столпов Хопёрской историографии генерал-майор Иван Семёнович Кравцов» (В.А. Колесников), И.С. Кравцов – «историк-любитель», командовавший в то время Хопёрской бригадой. Он и составлял историческую справку для высочайшей особы. Позже он становится знаковой фигурой в дальнейшей эволюции хопёрской историографии, певцом хопёрской старины… Так хопёрская историография становилась историографией кубанской, что трудно назвать «эволюцией», имеющей отношение к истории кубанского казачества… Но удивительно, что писания «историка любителя» в дальнейшем становятся чуть ли не основой для профессиональных историков – П.П. Короленко, Е.Д. Фелицына, Ф.А. Щербины.

Любопытна и сама мотивация установления старшинства в Кубанском войске по Хопёрскому полку: «Перелом в репрезентации кубанского казачества в местных и столичных печатных материалах внёс приказ по военному ведомству № 106 от 28 марта 1874 года, согласно которому начало всего войска должно было считаться по старшему одного из его полков – Хопёрскому. Это распоряжение мотивировалось Сенатским указом от 2 июня 1724 г., обнаруженным в первом издании полного собрания законов Российской империи, где в пункте 13 говорилось, что казаки, живущие в Новохопёрской крепости «были в походе под Азовом и на разных баталиях шведских». Дата основания второго по величине казачьего войска, таким образом, была окончательно утверждена по 1696 году, и оставалось только осуществить достойную «подачу» истории хопёрцев, тем более, что не за горами маячил двухвековой юбилей» (В.А. Колесников).

Обратим внимание на то, что в упомянутом Сенатском указе говорится не о хопёрцах, а уже о новохоперцах; каковыми они стали в 1717 году, после царского разрушения их городков. Более 20-ти лет спустя после Петровских походов. А дата старшинства тем не менее устанавливается по 1686 году только по предполагаемому участию хопёрцев в Петровских походах на Азов. Да и «баталии шведские» были уже позже. Явное несоответствие даты, по которой устанавливалось старшинство. Совершенно справедливо отмечал современный историк, что «малодоказательными выглядят и версии автора (Толстова и, пожалуй, всех авторов – П.Т.) в отношении участия хопёрцев в громких событиях Петровской эпохи… слабая доказательность их старшинства именно в 1696 г.» Понятна деликатность историка о слабой доказательности такого старшинства. Но в пользу этой даты не было никакой доказательной базы.

Обратим внимание так же и на то, что стало причиной, столь, предвзятого толкования истории для кубанских исследователей: «Не обошёл своим вниманием рассматриваемых казаков и такой признанный к этому времени специалист как войсковой архивариус Прокофий Петрович Короленко. Убеждённый «черноморофил», радетель запорожской старины, он, как показали дальнейшие события, вынужденно обратился к прошлому чуждых ему линейцев, не посмел оспаривать Высочайшее утверждённое по Хопёрскому полку старшинство». И не только он не посмел оспаривать высочайшее решение… Но теперь-то, когда и высочайших особ, это устанавливавших, давно уже нет, можно более здраво и объективно отнестись к своей истории, наконец-то «посметь» это сделать?

Если говорить о докавказской истории хоперцев, то В.А. Колесников предлагал иное, более объективное старшинство: «Логично было бы взять за точку отсчёта самого заслуженного из них Острогожского, т.е. в 1652 г., что существенно отодвинуло бы хронологическую планку старшинства». А если говорить о кавказской их истории, то там они далеко не были первопоселенцами и, как мы уже увидели, не являлись самым старым полком.

Поскольку труды казачьих историков зачастую носили характер полковых хроник, писавшихся самими служилыми людьми, самодеятельными авторами, то они, как уже сказано, абсолютизировали роль своих подразделений в истории края. То есть, проявляли при этом некий исторический сепаратизм. И как ни странно именно эти труды, поддерживаемые сверху, определили направление и задали тон исторических изысканий, даже в исследованиях профессиональных историков, ставя их в двусмысленное положение: с одной стороны, стремление создать истинную историю, с другой – не смея противоречить установлению, предписанному свыше. Не избежал этого даже такой историк как И.Л. Дебу. Это сказалось уже в названии его книги: «О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске». Конечно, Черноморское войско не присоединялось к Кавказской линии. И не были эти войска слиты в единое войско даже после 1860 года. И уж тем более, хопёрские казаки не составляли ядра Кубанского войска, как писал о том И.Л. Дебу. К Черноморскому войску были присоединены шесть бригад линейного войска правого фланга Кавказской линии: «8 февраля 1860 г. издан указ о переименовании правого крыла Кавказской линии Кубанской областью, левого – Терской областью. К правому крылу относилась территория от северо-восточного берега Черного моря до верховьев р. Малки, включавшая земли Черномории, Старой линии, Черноморское побережье, а так же вновь занимаемые пространства за р. Кубанью. 19 ноября того же года Черноморское казачье войско, в состав которого, вошли шесть бригад Кавказского линейного войска, переименовано в Кубанское. В итоге этих преобразований Екатеринодар стал центром одной из крупнейших административных единиц юга России – Кубанской области, оставаясь одновременно резиденцией наказного атамана Кубанского казачьего войска» («Екатеринодар – Краснодар. Два века города. Материалы к летописи, Краснодар, 1993 г. То есть, преемственность от Черноморского войска была сохранена.

Об этом писал ранее в своей истории и В.Г. Толстов: «В 1860 году из Кавказского линейного и Черноморского казачьих войск было образовано два войска: Кубанское и Терское. В состав первого из них вошли всё черноморское войско, Хопёрская, Ставропольская, Кубанская (состоящая из донских казаков – П.Т.), Кавказская, Лабинская и Урупская бригады; остальные бригады Кавказского линейного войска образовали Терское войско».

С какой стати теперь, в новом Кубанском войске история его должна исчисляться по старшинству от Хопёрского полка, никак предшествующей историей с ним не связанного? Никаких ни исторических, ни логических причин для этого не было. Кроме, разумеется, решений высокого начальства. Но мы ведь говорим всё-таки об истории, а не об обслуживании псевдоисторической наукой постановлений начальства, которые могут быть разными – и во благо народу, и во вред ему, что видно уже по приводимым нами историческим примерам.

И кстати сказать, подобное административное деление в этом регионе сохранялось и позже, сохранилось оно вплоть до сегодняшнего дня : Ставропольский край и Краснодарский край, но не некое единое административное образование.

Я ссылаюсь столь обильно на предшествующих историков, стараясь избежать эклектичности, так как в их трудах есть много верного, объективного, хотя подчас и потопленного в декларациях, казачьим историкам свойственных изначально. Я только обращаю внимания на те их выводы, которые, как мне кажется, объективно представляют историю казачества, без которой и история России остаётся неполной.

На первый взгляд может показаться непонятным и необъяснимым то, почему черноморцы к этим преобразованиям и даже к переименованию их войска в Кубанское отнеслись отрицательно и даже враждебно. 4 октября 1860 г. во Владикавказе, генерал-фельдмаршал А.И. Барятинский подписал проект преобразования Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск… По принятому плану, по предложению генерала Г.И. Филипсона: предстояло переселение казаков в Закубанье, на передовые линии единовременно, целыми станицами, что было для них разорительным. Они стали требовать предъявления им царского Указа и заявили, что без «верховного повеления», станицы идти на новые линии отказываются . «Однако требуемого «Высочайшего указа» «не изходатайствовали», а потому ничего предъявить казакам не могли». (В.А. Жадан. «Забытый атаман Кубанского войска», «Кубанское казачество: три века исторического пути», Краснодар, 1996 г.)

Наказному атаману Кубанского казачьего войска генерал-адъютанту графу Н.И. Евдокимову 2 мая 1861 года была подана «Докладная записка дворян Черноморского казачьего войска», которую подписали генерал-майоры Котляревский, Кухаренко и 92 штаб и обер-офицера. Налицо было явное неповиновение местному начальству. В «Докладной записке…» излагались условия переселения за Кубань: «Чётко обозначить границы закубанской территории, предлагаемой к заселению именно черноморцами, и закрепить её за войском «Высочайшей грамотою» по примеру 1792 года… переселение осуществлять по желанию и жребию, без принуждений… Выступили дворяне и против названия Кубанского войска. Они требовали «отделить» от Черноморского войска шесть линейных бригад и возвратить черноморцам прежнее название войска» (В.А. Жадан. «Бунт дворян-казаков в Екатеринодаре весной 1861 года», «Казачество России: история и современность 1792-2002…», Краснодар, 2002 г.).

Черноморцы хотели остаться черноморцами, по всей видимости, потому, что подозревали, что в результате этих преобразований в Черномории будет установлена служба по примеру Кавказской линии. То есть, их казачье войско собственно войском перестанет быть. Примечательна при этом их оговорка: «По образцу 1792 года», то есть, с дарованием им земли на вечные времена.

Атаману Н.И. Евдокимову пришлось взять на себя ответственность и отменить переселение весной 1861 года, подготовить и отправить в Тифлис новый проект заселения предгорий – по жребию от всех станиц правобережной Кубани, со значительными льготами. Царь Александр II выразил Н.И. Евдокимову своё неудовольствие. Однако, одобрил его план. Была одобрена и система переселения. В конце концов, жёсткий конфликт даже с арестом десяти наиболее влиятельных офицеров-черноморцев с отправкой их в Ставропольскую тюрьму, был улажен, итогом чего стал рескрипт императора от 24 июня 1861 года. А в сентябре 1861 года во время приезда Александра II в Кубанскую область, все участники бунта были помилованы. Показательно, что главным вопросом в этом конфликте был вопрос о земле, о передаче её войску в вечное и потомственное владение. Это подтверждается и тем, что Царскую грамоту на владение закубанскими землями Кубанское казачье войско получило лишь в 1889 году…

Было бы опрометчивым объяснять этот бунт только классовым подходом, тем, что это, мол, взбунтовались только дворяне, владельцы хуторов, стад, мельниц и больших пространств земли, опасаясь их потерять. Причина его была более глубокой и в конце концов крылась в существенных различиях Черноморского Кубанского казачьего войска и Кавказской линии, всего уклада их службы и жизни.

Это какое-то изначальное противопоставление самостоятельных казачьих войск – Черноморского (Кубанского) и Линейного (Терского) чувствуется в исторических исследованиях до сего дня. Причина его, кроется в существенном отличии этих войск. Ведь Кавказское линейное войско (1832 г.) имело, по сути, армейскую организацию и существовало по войсковому положению. Говорить при этом о казачьей демократии не приходилось, так как полновластными начальниками, как военными, так и гражданскими, являлись командиры полков, а в станицах есаулы. Даже земля принадлежала не войску в целом, а отдельным полкам. Конечно, это можно было бы объяснить беспокойной пограничной службой с постоянными набегами неприятеля и защитою своих городков и станиц. Другой, мол, формы службы и жизни в таких условиях и не могло быть. Но ведь и служба черноморцев была не менее беспокойной и опасной.

Завершая свои размышления об истории с историей Кубанского казачьего войска, сошлюсь на не подлежащий сомнению вывод историка В.А. Колесникова: «Назначение старшинства в Кубанском войске по хопёрцам заставило полковое историописание развиваться в достаточно узких рамках, ограниченных вопросами происхождения, давности службы, участия или неучастия представителей в том или ином славном событии. Не стоит забывать и то обстоятельство, что казачьи историки Кубани обязывались к обеспечению и определённых идеологических функций, что во многом влияло на качество их изысканий и, безусловно, обедняло содержание выходивших работ, делая их менее объективными». То есть, при таком «старшинстве», предполагавшем лишь военную сторону жизни казачества, не достигается его историческая полнота в долгий, трагический период освоения Северного Кавказа, и прежде всего – его духовно-мировоззренческая, цивилизационная роль в истории России, так как при этом вольно или невольно искажается сама уникальная природа казачества, только России свойственного и присущего. Мне же остаётся напомнить извечную истину, выраженную в стихах большого поэта советской эпохи Ярослава Смелякова: «История не терпит суесловья,/ трудна её народная стезя./ Её страницы, залитые кровью,/ нельзя любить бездумною любовью/ и не любить без памяти нельзя».

Как теперь со всем этим быть? Просто перестать искажать свою историю, ссылаясь на какие бы то ни было тесные обстоятельства, какие у всех и во все времена бывают; помнить о том, что искажённая история неизбежно влечёт за собой и искажение жизни, что коснётся всех, в том числе и тех, кто это делает; помнить о том, что говоря об истории, мы говорим и о своей нынешней жизни; наконец, следовать завету наших великих предшественников: «Да ведают потомки православных/ Земли родной минувшую судьбу» (А.С. Пушкин, «Борис Годунов»).

Нас могут упрекнуть в том, что мы в своём повествовании не привносим новые факты, не обращаемся к неизвестным до этого источникам, что является бесспорным признаком новизны исследования. Но нам бы в пору разобраться с фактами хорошо известными, поставить их в правильное соотношение и не выводить из них тех смыслов, какие из них не следуют, что не является редкостью в нашей историографии…

Что же касается происхождения и природы казачества, то оно, безусловно, выходило из всей предшествующей русской жизни, оно было – «необыкновенное явление русской силы» (Н. Гоголь). И.Д. Попко полагал, что «в казачестве нашла своё продолжение первая, прочно организованная военная сила на Руси – дружина». Ф.А. Щербина считал, что «казачество появилось на смену вечевого уклада народной жизни». И это справедливо, если рассматривать историю народа и страны в её общем непрерывном течении со времён стародавних до нынешнего дня.

Петр Ткаченко

«История не терпит суесловья. Часть девятая»

Петр Ткаченко

История с историей кубанского казачества

Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8

Сага о Хопёрском полку

Историки, обосновывая старшинство в Кубанском войске по Хопёрскому полку, рассматривают его историю до переселения на Кавказ и историю хопёрцев, точнее было бы сказать, новохопёрцев, уже на Кавказе. Хотя докавказская история хопёрцев к определению истории Кубанского казачьего войска никакого отношения не имеет. И, тем не менее, в аргументации историков, пожалуй, в равной мере присутствуют как докавказская, так и кавказская история хопёрцев.

Что касается докавказской жизни хопёрцев, то исследователи, писавшие о ней, повторюсь, проявляли, как справедливо отмечал В.А. Колесников, «слабую доказательность их старшинства именно с 1696 года». Об их пребывании на Северо-Западном Кавказе тоже нельзя сказать, что там они занимали некое «особое место», и что им принадлежала «исключительная роль» в освоении края. Да, можно сказать, что они «старожилы» этих мест. Но не единственные, а наравне с другими подразделениями, полками и даже казачьими войсками. И прежде всего Волгжским (Волгским) войском.

Неизбежно встаёт вопрос: «Так что мы берём за основу для выделения хопёрцев вообще, а потом и Хопёрского полка среди других войск, полков и подразделений – их докавказскую историю или же их старожильничество уже на Кавказе? Ответ очевиден, – конечно, за такую основу надо брать их кавказское житие. Но историки продолжали писать об их докавказской истории, порой теряя к ней интерес как не содержащей предмета для исследований. Более того, именно по докавказской их истории определяли старшинство в Кубанском войске, хотя об участии хопёрцев в походах Петра I на Азов и их подвигах там, история умалчивает. Но тогда нельзя не задаться вопросом: как быть с действительно грандиозным подвигом донских и запорожских казаков, где были, видимо, и хопёрцы, задолго до походов Петра I при Азовском осадном сидении 1637-1642 годов? Их действительный подвиг в связи со старшинством по Хопёрскому полку, получается, выпадает из истории. И всего лишь потому, что это были не Петровские походы, а самочинные донских и запорожских казаков, что, как понятно, величия их подвига умалять не может. По исторической справедливости их подвиг не может быть выброшен из истории.

Освоение Северного Кавказа было делом государственным, осуществляемым силами всей Империи, где каждому подразделению и полку отводилась своя роль и задача, считать которую некой заглавной не было никаких оснований. К тому же заселение края не было только и исключительно казачьим. Как писал Ф.А. Щербина, «крестьянская колонизация края велась более успешно, чем казачья». Во всяком случае, участие в ней армейских полков было не менее значительным, чем собственно казачьих. О заселении Северного Кавказа, как общегосударственном деле писал так же и И.Д. Попко, никак не выделяя, при этом хопёрцев, и не видя в них некой особой роли: «По дальнейшему протяжению линии поселились слободско-украинские казаки, переведённые с Хопра в одно время с волгскими и составившие Хопёрский полк, который в круг нашего описания не входит».

Но сначала – всё-таки об истории Хопёрского полка, коль именно он оказался в центре определения истории Кубанского казачьего войска, без достаточно веских на то оснований. Полковой историк есаул В.Г. Толстов отмечал, что «первые весьма неопределённые известия о казаках на реке Хопре относятся к началу ХVII столетия, к первым годам правления Михаила Фёдоровича, когда в Москве узнали, что на Хопре мятежные казаки с атаманом Заруцким «воруют и прямят Маринке и сыну ея». Речь шла о польской авантюристке Марине Мнишек, связанной со Лжедмитрием и последующей антимосковской политикой. А первые официальные источники о хопёрских казаках относятся к 1669 году, когда Стенька Разин принёс повинную и засел за житьё в построенном им Кагальницком городке. Ну и уж совсем хорошо узнали в Москве хопёрцев, о том, что «состав населения их отличался всегда неспокойным и мятежным характером» во время войны со шведами, когда осенью 1707 года на Дону вспыхнул Булавинский бунт, имевший трагические последствия для хопёрских казаков. Безусловно, бунт был спровоцирован царским указом о возвращении из донских казачьих городков беглых, которые приняты в число казаков после 1695 года. Поводом же к такому царскому указу стали жалобы на то, что податей взымать не с кого и в армию стало призывать некого, так как казаки разбегаются. Пётр Алексеевич, по своему обыкновению, и здесь разрешил всё скоро и радикально, не особенно задумываясь о последствиях своего решения.

Как известно, в конце 1707 года на Дон был послан князь Юрий Долгорукий с пехотным полком в две тысячи человек при пятидесяти двух офицерах. Булавин ушёл на Хопёр, где без особых затруднений поднял мятеж в казачьих городках по Хопру, Бузулуку, Донцу и Медведице. Немаловажную роль в бунте сыграло и то, что в это время пятнадцать тысяч лучших казаков находились на «баталиях шведских», а дома оставались, скажем так, менее стойкие от внешних влияний люди.

Двадцать офицеров и до тысячи солдат, прибывших на Дон, погибли от рук бунтовщиков. Был убит и князь Юрий Долгорукий. В марте 1708 года Булавин снова появился на Хопре в Пристанском городке. К нему пристали все двадцать пять городков с 3676 казаками. Затем Булавин взял Черкасы, где был избран мятежниками в войсковые атаманы.

Пётр I двинул на Дон для подавления мятежа до двадцати тысяч регулярных войск под начальством князя Василия Долгорукого, брата убиенного мятежниками Юрия. Царь распорядился «все городки от Пристанского до Бузулука разорить»: «Указом 14 мая 1711 года он приказал городки верховых с Хопра за воровство, за принятие Булавина к себе и за то, что ходили против государевых войск, и жителей свести в низовые станицы, чтобы впредь на то смотря, так воров и бунтовщиков и шпионов принимать было не повадно. В июле 1712 года Пристанский, Беляевский и Григорьевский хопёрские городки, после выселения из них жителей, были разорены и принадлежащие им земли присоединены к Воронежской провинции» (Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913).

Более семи тысяч казаков было казнено и побито. По указу царя на месте Пристанского городка позже была построена Новохопёрская крепость с земляными валами и внешним рвом. Азовский генерал-губернатор Апраксин в ведении которого находилась Воронежская губерния, объявил о вызове к Новохопёрску вольных черкас, посадских людей и вообще казаков и начал их приём с 1717 года. В Новохопёрский гарнизон записалось 219 охотников из донских казаков, которые стали зваться новохопёрскими казаками. Это была Хопёрская команда, которая шестьдесят лет спустя преобразована в Хопёрский полк.

После столь жестокого царского наказания хопёрский край оставался малолюдным. По переписи уже 1771 года в Новохопёрске было всего 247 казаков команды и отставных. И в четырёх слободах проживало ещё 1215 человек мужского пола, некоторые из которых наряжались на охрану крепости, а остальные никакой службы не несли. В связи с переписью и не зная её причины, новохопёрцы заволновались, полагая, что всех, кто не служит, могут зачислить в подушной оклад или отдать в солдаты. И тогда начались хлопоты по созданию Хопёрского казачьего полка.

Сначала думали действовать через коменданта Новохопёрской крепости полковника Подлецкого, но казаки не доверяли ему, не любили его и подозревали, что он не даст делу ход. И тогда они, сговорившись, выбрали из среды своей казака слободы Пыховки Петра Подцвирова и доверенных лиц. Поздней осенью 1772 года эта делегация прибыла в Петербург и подала в Военную коллегию прошение на Высочайшее имя. Новохопёрцы просили учредить пятисотенный казачий полк, а также, в подушной оклад их не класть и возвратить исстари принадлежавшие им земли и разные угодья. Избранные жаловались также на Подлецкого, что он обременяет их неуказанною службой, употребляет на казённые и частные работы бесплатно и поступает с ними несправедливо.

Подлецкий попытался было отдать Подцвирова под суд, якобы за самовольную отлучку от команды, но казаки отстояли его. А Подлецкий вынужден был оставить свою должность, так как высшее начальство не признало Подцвирова виновным. 6 октября 1774 года Военная коллегия ходатайствовала о сформировании из новохопёрских казаков пятисотенного полка. По ордеру графа Г.А. Потёмкина от 24 сентября 1775 года за № 1524 командиром Хопёрского полка был назначен армии премьер-майор и войска Донского полковник Устинов, который и приступил к его формированию.

Надо сказать, что несколько ранее, в июле 1774 года президент Военной коллегии генерал-аншеф Григорий Александрович Потёмкин был назначен Новороссийским, Астраханским и Азовским генерал-губернатором и начальником всей лёгкой кавалерии, в том числе Моздокского, Хоперского (ещё не существующего), Чугуевского и Тобольского казачьих полков и Донского, Волжского, Астраханского, Оренбургского, Яицкого казачьих войск. Таким образом, всё дело обустройства и обороны наших южных рубежей сосредоточилось в его деятельных руках. И поскольку до этого наша граница на Кавказе тянулась по Тереку от Каспийского моря до устья реки Малки, на всём протяжении заселённая станицами кизлярских, гребенских, терских и моздокских казаков с укреплёнными пунктами Кизляром и Моздоком, теперь, когда к России отошли берега Азовского моря, князь Г.А. Потёмкин замыслил продолжить линию от Моздока к Дону, то есть, создать Азово-Моздокскую укреплённую линию, поселив там хопёрских и волжских казаков. Но не только казаками мыслилось укрепление этой линии. На Кавказ был вызван генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Он принял командование Кавказским корпусом. В зиму 1777 года и в 1778 году при помощи трёх тысяч рабочих с Дона линия была укреплена редутами и фельдшанцами от Азова до Тамани, а оттуда вверх по Кубани до нынешней станицы Кавказской.

Г.А. Потёмкин сделал доклад Императрице относительно заселения хопёрцами и волжскими казаками Азово-Моздокской линии. Государыня утвердила его доклад, начертав на нём собственноручно 24 апреля 1777 года: «Быть по сему». Хопёрскому полку предстояло переселение на Кавказ, где он поступал в распоряжение генерал-майора Якоби, астраханского губернатора: «Летом 1778 года на новую линию с Хопра прибыла первая партия казачьих семейств со всем имуществом и распределилась на житье в оконченных постройкою станицах при Ставропольской и Северной крепостях… Наконец, летом 1780 года с Хопра перешли на новую линию все остававшиеся там казаки, женщины и малолетки, и в феврале 1781 года весь Хопёрский полк окончательно водворился и устроился на Азово-Моздокской линии в своих станицах при Северной, Ставропольской и Донской крепостях в каждой по 140 семейств» (В.Г. Толстов). Так началась кавказская жизнь хопёрцев, кстати, не менее буйная, чем была на Хопре, что историк полка описал довольно подробно.